|

病院の改善項目

私たちの、そしてみなさんの高知大学医学部附属病院の平成18年度までの改善事項や経営状況、本院が目指す高みを報告させていただきます。「でも、その前に---」

国立大学は平成16年4月国立大学法人として法人化されました。しかし国立大学の時代も、法人化後も、「病院」は「親方日の丸」ではないのです。自治体病院などでは、大型医療機器の40~100%を税金で購入しますが、私たちはほとんどを病院収入でまかないます。病院の建物も自治体病院などでは約半分が税金で建てられますが、私たちの大学病院の建物は10%だけが税金です。 |

|

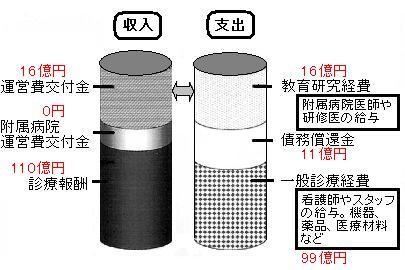

これが国立大学法人である高知大学医学部附属病院の収支バランスです。「おらんくの(土佐弁:我々の、うちの)大学病院」の場合、収入は、診療報酬が110億円、附属病院運営費交付金は0円、運営費交付金(税金を原資として国からくる予算)が16億円です。附属病院運営費交付金は支出を運営費交付金と診療報酬でまかなえない病院がもらう追加予算です。支出では、教育研究経費が16億円、一般診療経費が99億円、そして債務償還金が11億円となっています(18年度)。債務償還金とは大型機器や建物の「ローン」の返済金で、旧帝国大学病院では50億円にも上ります。 |

|

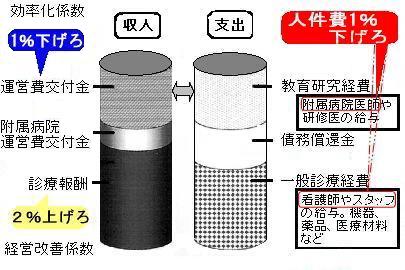

国は方針として毎年前年度比1%運営費交付金を下げています(効率化係数)。医師や看護師、事務職などの、国立大学当時の定員(継承定員)の人件費も「毎年1%下げなさい」と指示があります。病院機能は「人」そのものです。こんな状況でも、工夫して継承定員以外のスタッフを増やさないと、安心で安全な医療は提供できません。さらに附属病院運営費交付金をもらっている病院では、毎年診療報酬を2%増やすことが前提での予算額しか交付されなくなっています。

|

|

まず18年度の決算からお話しましょう。18年度収入は105.4億円を目標にしました。18年4月には診療報酬改定、3.16%の引き下げがありました。「普通なら診療報酬は3億円程度下がるのにいけるが~(土佐弁:達成できるのか)?」という声もありましたが、なんと稼働実績額は110億円に乗りました。おらんくの大学病院、みなさんからも愛されて、職員全員が頑張っています。

|

|

おらんくの大学病院はNo. 1が大好きです。少しでも輝ける病院になるために、「いいことはトップをきって---」をモットーに努力しています。国立大学法人病院で一番早く取り組んだ、1番になったこと、2番目に実現したこと、早く手がけたことはこれ以外にもいっぱいあります。

|

|

ペットセンター事業は法人化前から検討して、「PFIではダメ」「SPCでもダメ」と言われて、ローン(PET-CT2台)と割賦(サイクロトロン、建物)を組み合わせて、18年4月に稼働が実現しました。国立大学法人病院では初めての自己資金調達による大型機器購入例です。しかし、おらんくの大学病院の取り組みはこのような派手なものばかりではありません。(ローンは所有権が業者、割賦は所有権が大学にあります)

|

|

省エネルギーはきれいな地球を残すために私たちに課せられた大切な使命です。国の努力目標は毎年(対前年度比)1%のCO2削減となっています。私たちは基本的な節約に加えて、エネルギー消費の多い旧式の機器や設備を更新しながら、CO2削減に努めています。18年度は4.5%、3年間(16-18年)の平均では2.8%、3年間で8.4%削減を実現しました。金額に換算してみると、この省エネは18年度だけで2,900万円に相当します。

|

|

CO2削減とともにこんなこと(経費節減)もしています。使用電力量の合計で支払う家庭電力と違って、病院の電気代はピーク時使用電力量を基準に計算されます。そこで私たちの病院は以前から、ピーク時に自家発電装置を動かして電力会社からの購入電力量を減らすことで、電気代を節約しています。

|

|

後発医薬品の使用も国家戦略です。効果や安全性が確認されて発売される後発医薬品ですが、心の片隅に「使ったことがない」不安があることは事実です。私たちの病院は、(1)購入金額が多い薬品順に、(2)他の病院で採用されて副作用が先発品と同等と分かっているものから優先的に採用しています。医薬品全体で品目数ベース、購入額ベースとも5%以上採用しています。

|

|

感染対策チームも医師も、抗菌薬の適正使用と薬剤耐性菌の出現防止に努力しています。抗菌薬使用量は年々減少し、選択される薬品も適正化されてきています。結果として、抗菌薬の購入額が1ヶ月あたり300万円近く削減されるとともに薬剤耐性菌の検出も減少してきています。

|

|

MRSA(メチシリン耐性ブドウ球菌)検出数も年々減少しています。多剤耐性緑膿菌も1年間検出されませんでした。なお私たちの病院の、16年から18年の3年間の、通常の検体からの多剤耐性緑膿菌の検出数はもともと10例と少ないものです。

|

|

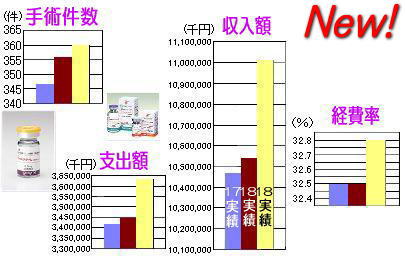

このような経費節減努力をすることによって、法人化前の医療比率は37%であったものが32.5%まで低下しました。18年度は32.8%でしたが、きわめて高額な希少疾患治療薬の新発売(新規購入)だけで医療比率が0.78%上昇していること、また手術件数が増加しており、「手術件数が増えると一般的に医療比率が上がる」ことを考慮すると、経費節減の努力が目に見えると思います。

|

|

私たちの病院は職員全員が風疹、麻疹、水痘、伝染性耳下腺炎の抗体検査を行うとともに、(抗体が陰性の職員に)ワクチン接種を行って、入院患者さんに不測の感染症が起きても、職員を介しての感染が起きない体制を整えています。学生も同様です。検診受診率も98.8%です。このような検査や健康診断は外注すると高くつきますから、院内で実施して経費節減に努めると同時に、節減費用の一部を協力部署に旅費などで配分しています。

|

|

法人化前から月次決算を行って、健全な経営に努力しています。診療報酬改定などのイベントがあれば、その影響もすぐチェックします。例えば18年度診療報酬改定では、18年4月から7月の会計状況を8月には集計し、マイナス3.16%の診療報酬改定の影響は、同じ規模の大学病院に比べて少ないことを確認しました。

|

|

PETセンターの収益も同様です。高知県の80万人口ではPET-CT機器2台体制の維持はなかなか難しいようです。財務省からはPETセンターの医師や看護師などの人件費を含めて、PET事業単体で収入が支出を上回ることを要求されます。県民が、県内で最先端の検査・治療を受け続けられるために、精一杯働いています。

|

|

経営努力から生まれた差額は、患者さんのための環境改善、働きやすい環境作りなどに使用します。医師給与を見てみましょう。通常、大学院生は大学病院で診療に貢献しても給与0円のうえ年間53万円の学費を4年間払います。(常勤の)助教になるまでの医師は日々雇用の非常勤で、(研修医より安い!)手取り20万円代もありです。40歳を過ぎても非常勤の医員のままということもあります(定員枠の不足)。教授で手取り45万円前後、病院長で50万円、これで診療と研究と教育と地域貢献を支えています(!)。国立病院、自治体病院、民間病院の勤務医より月額数10万円安いし、開業医との差はもっと大きいでしょう。

|

|

これが16年度から改善してきた私たちの給与体系です。診療貢献する大学院生は社会人大学院生として遇し、身分保障、労災保証などを行います。医員も経験によって、助教に近い「病院助教」とする制度を創りました。専門医資格と学位(博士)を取得しながら、後継者を育てる、研究する、患者さん、地域の役に立つ、キャリア形成サポートを受けられるなどの環境を整えています。将来的にはせめて医員全員が助教や病院助教の待遇を受けるようにしたいのですが、ここまでの改善だけで年間1.3億円の出費で道のりは平坦ではありません。

|

|

医療機器の更新はできれば6年に1回くらいは行いたいのですが、法人化前はほとんどの医療機器を10年を超えて稼働させていました。法人化前に比べると、自己資金(収支差)でこんなに急速に整備を進めています。すべて「より正確な診断、より快適な診療」を受けていただくためです。

|

|

MRIは2台ありましたが、この2台を更新(1.5テスラー)、さらに3テスラーのMRIを1台新規購入して3台体制になりました。1ヶ月以上だった検査待ち時間も随分短縮されてきました。

|

|

内視鏡室(光学診療部)も引っ越して、きれいになりました(19年4月)。検査室を1室増やし、患者さんにご説明するスペースも確保しました。大腸内視鏡検査後に使用できるシャワー室もあります。下剤を飲んでも、トイレ(6室新設)の心配をしなくてすみます。

|

|

外来化学療法室は8つの椅子では足りなくなっていましたので、移転と同時に14台に増やしました(19年4月)。身体の具合の悪い方には、ベッドに休んでいただいたまま点滴をうけていただけるように配慮しました。

|

|

病理診断(顕微鏡で癌かどうかの診断などを行うこと)も重要性が増してきました。これまでは検査部の一部でしたが、病理診断部として独立し、准教授1人、講師1人、助教2人の体制になりました(18年4月)。学生教育の環境や、自動染色器も整えました。病理学教室も一部を負担してくれました。

|

|

検査部の採血室もきれいになりました(18年4月)。改装しただけではありません。血液検査システム(検体系検査)をトータルに更新しました。空間に余裕が生まれ、待合室の混雑が解消されました。また「検査後診察」の場合、肝機能など血液生化学検査に要する時間も30分以上短縮するなど、少しでも待ち時間短縮につながる努力を続けています。

|

|

検査後診察は待ち時間があって嫌ですね。朝、少しでも早く検査室に行こうと競争にもなります。でも診察は予約した順番に従って行われますから、どうか一秒一刻を争って怪我をしないでください。私たちは少しでも早く検査結果が出るように、診察が始まるように、一歩一歩努力します。

当日検査後診察の利点を考えてみましょう。

|

|

検査部はISO9001(品質マネジメントシステム)の認定を受けました(18年10月)。ISO9001の品質管理の導入により、品質の向上が図られ、改善が効率的に行われるようになります。

|

|

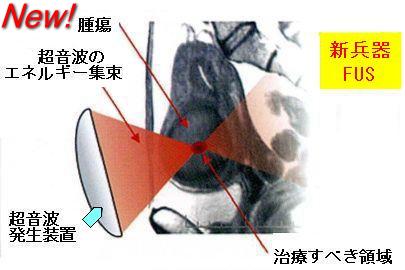

超音波のエネルギーを集めて熱を発生させ、腫瘍(乳がん、子宮筋腫など)を「皮膚を切らずに治す」超音波集束手術装置も、19年冬にはやってくるかもしれません。これも導入されれば国立大学病院では初めてのことです。

|

|

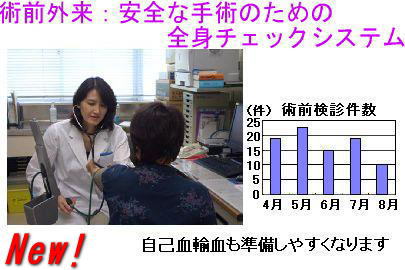

まわりの方で、「手術のために入院したら他の病気が見つかって手術が延びた」方はいませんか。私たちはそんなことがないように、そしてなによりみなさんに安全な手術を受けていただけるように、手術が決まった方には総合診療部を受診していただいて全身チェックを行う「術前外来」を実施しています。現在整形外科、眼科、泌尿器科の3科が対象です。自己血輸血にも努力しています。

|

|

安全といえば、院内PHSシステムが完備しました。このPHSは単に通話連絡のみでなくナースコールによる呼び出しにも連動していますし、患者さんのバーコード認証にも活用しています。でも安全の第一歩は人と人との触れあいです。機械に頼らなくても事故がない病院が理想ではあります。みなさんも医療安全のための確認作業などに際してはどうかご協力ください。

|

|

私たちの病院は16年5月から、診察券に患者さんの顔写真を貼らせていただき、取り違え事故などの防止に努めています。職員が患者さんのお顔を見ながら話をすることが増えるなど、予想していなかった良い効果も生まれました。アレルギーのある方もお申し出ください。AL(アレルギー)シールを診察券やカルテに貼付して注意を払います。

|

|

18年8月から、もう一枚注意喚起のシールができました。総合同意書の内容を示すシールです。癌などの告知、お名前による呼び出し、検体の取り扱いなどに、あらかじめご自身の希望をうかがっています。

|

|

病室の入口には患者さんのお名前を掲示する方が間違いが少ないのですが、プライバシー保護の問題もあります。PHS導入に合わせて、「いつもは消えているが必要なときにタッチパネルに触れるとお名前が現れる」表示機を導入しました。小児科の病室ではこの装置にもアンパンマンが現れるので喜ばれています。

|

|

職員には感染対策や医療安全の講習会を受けることを義務づけており、受けた人は職員ネームカードにシールを貼っています。受けていない人は区別され、部署の予算にも響きます。私たちは院内感染対策や医療安全の取り組みを、より質の高いものにしたいと考えています。

|

|

みなさんからの投書や電子メールは、毎週月曜日に全職種代表が集まって検討しています。病院長、副病院長も出席します。検討結果はホームページ上にお返ししています。お名前がかかれている場合には、直接ご本人にもお答えしています。投書はできれば実名かID番号(患者さん番号)をお書きくだされば幸いです。病院改善の試みは「ひまわりプロジェクト」と名付けています。

|

|

私たちの病院の栄養管理室にはかつてレストランや料亭で腕をふるっていた調理師も多くいます。腕が良いですから、1時間ほどの距離にある須崎港直送の丸のカツオをさばくこともできます。もっと大切にしていることは、調理師がベッドサイドを訪問して、直接患者さんのご意見を伺うことです。調理師のアイデアで始めました。17年4月に調理師が病室訪問を始めてからは、食事に対するお叱りとお褒めの投書の比率は逆転しました。

|

|

患者さんへのサービスは、いえ、良質な医療を提供することそのものが、「人」に依拠していると私たちは信じています。例えばリハビリテーション部は総合リハビリテーション施設Aになっています。コメディカルスタッフ(医師・看護師以外の医療スタッフ)数を法人化前後で比べてください。良質な医療、看護を提供すべく努力しています。

|

|

国立大学病院、正しく言えば日本の国は、新しい職種を積極的に常勤職員として採用してきませんでした。定員削減、人件費削減はいまだに続いています。「いくら患者さんのために頑張っても、非常勤職員のまま」では職員のモチベーションが上がりません。私たちは、少しずつ、コメディカルスタッフの常勤化への道を切り拓いています。すべては患者さんのためです。

|

|

チーム医療のかなめが医療ソーシャルワーカー(MSW)です。そして病院と病院、病院と診療所をつなぐ役割を果たすのが地域医療連携室です。私たちの病院のMSWは7名で、国立大学病院では一番多い、強力なスタッフです。地域医療連携室に事務3名、看護師1名とともに集まって、機能的に働いています。がん相談にも応じています。

|

|

高知大学病院は18年3月「アンパンマン病院」になりました。やなせたかし先生や(株)フレーベル館、(株)トムス・エンタテインメント、日本テレビ音楽(株)のご厚意を受けて実現しました。年数の経過した建物ではハード面の制約が多く簡単には改装できません。少しでもわかりやすい院内案内板などでサービス精神にあふれた取り組みをしています。みなさんからも好評を博しています。

|

|

7から15で経費節減の話もしましたが、それ以降、財布のひもが気になる事項も多いですよね。でも大丈夫、おらんくの大学病院は国立大学法人の病院で一番収益率がいいんです(びっくり!)。国民、県民のみなさんのために、しっかりした経営を心がけています。

|

|

企業や個人の方から、附属病院発展のために寄付をいただく高知大学附属病院支援基金も設立(18年8月)しました。個人の方の場合、寄付金のうちの5千円を超える分が税制上の優遇処置(免税処置)を受けられますし、法人の場合は全額損金算入が可能です。おらんくの大学病院の育成によろしくご協力ください。 |

|

患者さんに手篤い看護を提供する急性期病院には、7:1看護体制が望まれています。患者さん7人に看護師1名以上が配置される看護体制です。そのためには、まず先に看護師さんを雇用して、態勢を整えてから承認を受ける必要があります。私たちの病院は働きやすい、働きがいがあるということで、19年6月から7:1看護体制を達成できるスタッフが集まりました。

|

|

都道府県がん診療連携拠点病院にも指定されました。国立大学法人では他8校とともに第一陣でした。地域のみなさんからも「医大は立派な都道府県がん診療連携拠点病院!」と後押しをしていただけました。がん治療センター、がん相談窓口、緩和ケアチーム、高知県がん診療連携協議会などの取り組みを続けていこうと考えています。

|

|

16年度に初期臨床研修が必修化されました。私たちは自治医科大学を卒業された医師や、自治体病院、県と一緒になって、高知県で「地域保健・医療をきちんと学べるプログラム」を実践しています。研修医、指導医は、どの研修先病院からも、「メディカルオンライン」、「J-DreamⅡ」で日本語の論文をダウンロードできる契約を16年度から結んでいます。

|

|

研修医ルーム設置(15年10月)、医師当直室改修、女性医師当直室増設(18年4月)、研修医ルーム増設・個人机の設置(19年4月)など、どんどん研修しやすい、働きやすい体制作りを行っています。

|

|

女性医師が働きやすく、出産や育児の時もできるだけ休職しないですむシステムを考えています。院内の24時間対応保育所の設置もその一環です。19年2月には休職中の女性医師が復職しやすいを作成しました。これは休職後の復帰プランですから、復帰後はもっとフレックスにしたいと思います。

|

|

病院とのふれあいは学生時代から始まります。自分が学んでいる医療、看護とはまったくかけ離れたアルバイトを、遠くにでかけてしなくても、大学病院の中でアルバイトをして、患者さんと話してみてはどうでしょう。19年2月から、学生の看護助手としてのアルバイトを実施しています。

|

|

高知大学医学部附属病院は19年2月に中間法人高知予防医学ネットワークを設立しました。18年度には経済産業省から健康サービス事業を約8,000万円で受託し、栄養サマリーシステムの構築、健康診断後の保健指導の人材・システム作り、介護事業中の栄養指導、在宅訪問栄養指導などの活動を行っています。

|

|

コンビニエンスストア「ホスピタルローソン」も19年5月、病院玄関の隣にオープンしました。7時から22時まで年中無休です。患者さんファースト(優先)の不規則な仕事、勤務時間も9時-5時に限られていない私たちには強い味方です。院内の売店も品揃えを考えながら、ローソンまで足を運べない患者さんなどのために存続しています。結構根強い人気です。

|

|

19年8月には内科外来と外科外来の間の中庭にコーヒーショップ「スターバックス」もオープンしました。開店が決まったのはずいぶん前ですが、県内1号店となると外来が混雑します。タイミングを計ってのオープンです。もっともっと患者サービスを、職員の福利厚生を考えていきます。

|

|

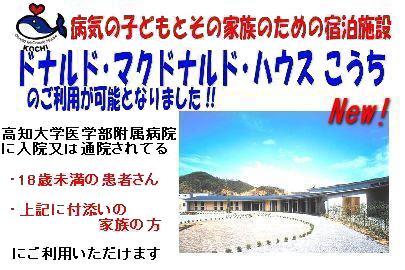

県内外の遠方から小児科へ通院の方は、前の日に高知市内に入られて、ドナルド・マクドナルド・ハウスに一泊してみられてはいかがでしょうか。朝、暗いうちから車を飛ばさなくてもいいので楽ですよ。もちろん高知市内、南国市内にお住まいの方も利用可能です。

|

|

ホームページも充実させて、わかりやすくみなさまに情報公開していきます。

|

|

>>戻る

|