高知大学医学部消化器内科学講座

(肝・胆膵内科)

教授

内田 一茂

Kazusige Uchida

教授挨拶

高知大学医学部消化器内科学講座

(肝・胆膵内科)

教授

Kazusige Uchida

Kazusige Uchida

高知大学医学部消化器内科学講座(肝・胆膵内科)

教授

私は1992年高知医科大学を卒業し当時の第一内科に入局しました。私が医師となった1992年と比べると、消化器内科の診療は大きく変わりました。消化管では、まず2003年に胃癌の原因とされたヘリコバクターピロリ菌の除菌が、保険診療で認められました。そして2006年に胃癌の内視鏡治療に内視鏡的粘膜剥離術(ESD) という手技が保険収載され、胃癌の診療は大きく変わりました。2005年には大腸癌にFOLFIRI/FOLFOX という化学療法が保険適応となり、その後進行大腸癌の治療成績は格段に向上しました。また2010年には潰瘍性大腸炎に、抗TNF-α抗体による治療が使えるようなり、炎症性腸疾患の治療は大きく変わり続けています。一方肝臓について見ますと、2014年にC型肝炎は直接作用抗ウイルス薬(DAA)で治療できる時代となり、いまや治る病気となりました。このような治療の進歩により、今後もさらに疾病構造は変化していくものと予想されます。

疾病構造だけでなく、人口構造も大きく変化しました。高知県は全国的にみて高い高齢化率であり、未だ誰も経験したことがない超高齢化社会を突き進んでいます。この先高知の医療がどう進んでいくのかは全国から注目されているところです。このような状況で私たち高知大学医学部消化器内科学は、消化器の難病に臨む大学病院としての役割を果たすと共に、県内の医療機関と連携して地域の中核病院としての機能も担っていく必要があると考えています。

高知県の医療を担うと同時に私たちは、この先の高知県の医療を支えてくれる若い医師を育てる教育という重要な使命も課せられています。教育の最大目標は、将来の良き医療人の育成にあります。人間的にバランスが取れた、高い臨床能力を持った医師を育てるだけでなく、問題点を自分で見つけ出しそれを自分で解決していく自己解決能力を持った医師の育成が必要です。そのためにはLearning Continuityとして、卒前教育から、初期研修、後期研修(内科専門医と消化器内科専門医としてのサブスペシャリティー)、そして大学院進学から留学、更なる専門領域の研修もしくは地域医療への貢献と個人の個性に合わせた道を整えています。

私はいままで、消化器免疫、特に1型自己免疫性膵炎(IgG4関連疾患)の診断基準の作成、病態生理の解明に精力的に取り組んで来ました。増加し続ける悪性新生物には、ヘリコバクター胃炎から胃癌もしくはリンパ腫、慢性膵炎から膵臓癌、潰瘍性大腸炎から大腸癌、慢性肝炎から肝硬変そして肝臓癌と炎症を背景としているものが多数あります。その前癌病変である炎症をコントロールできないかと考え、これまで消化器免疫を研究のテーマとしてきました。消化器と免疫そして炎症と発癌をテーマとして、“From bedside to bench and back again.”を合言葉に、研究のための研究ではなく臨床に根ざした臨床にフィードバックできる研究を目指していきたいと考えています。

高知医科大学第一内科(現 高知大学医学部消化器内科学)は、初代教授伊藤憲一先生、第二代教授山本泰猛先生、第三代教授大西三朗先生、第四代教授西原利治先生と素晴らしい先生方が築かれてきた教室です。今回内視鏡診療をはじめ消化管領域を充実させるべく宮地先生をお招きしました。これによりいままで築かれた肝癌をはじめとした肝臓診療、私の専門とする膵臓・胆道、そして新しく消化管分野に宮地先生と、消化器の各領域にバランスよく診療、教育、研究に取り組んでいく所存です。

高知大学医学部消化器内科学講座(胃腸内科)

教授

Hideyuki Miyachi

Hideyuki Miyachi

高知大学医学部消化器内科学講座(胃腸内科)

教授

皆さま、初めまして。

令和6年5月1日をもちまして高知大学医学部

消化器内科講座(胃腸内科)教授に就任しました宮地英行と申します。医学専攻(博士課程)の胃腸内科と、附属病院の胃腸内科、内視鏡診療部を担当し、伝統のある消化器内科(第一内科)の一員として、消化器内視鏡を中心とした診療と教育・研究を担当いたします。

前任地の昭和大学横浜市北部病院 消化器センターでは、大腸内視鏡の診断と治療を軸に学会活動、論文指導をしてまいりました。17年間お仕えした師匠の工藤進英先生は1993年にオリンパス社と大腸拡大内視鏡を開発され、拡大内視鏡観察と病理組織の1対1対応を軸とする内視鏡診断学の基礎を築かれた世界的な大腸がんの権威です。さらに陥凹型がん、LST(側方発育腫瘍)の概念を提唱され、超拡大内視鏡、そしてAI(人工知能)による内視鏡診療を牽引されてきました。私は2007年から、これらの開発・発展の現場を眼の当たりにしつつ、微力ながら内視鏡診断・治療学の発展に貢献してまいりました。これからは、この高知で、私の知っている技術や知識の全てを若いドクター・コメディカルに伝え、私のできることの全てを投入して患者さんの診療にあたりたいと思います。

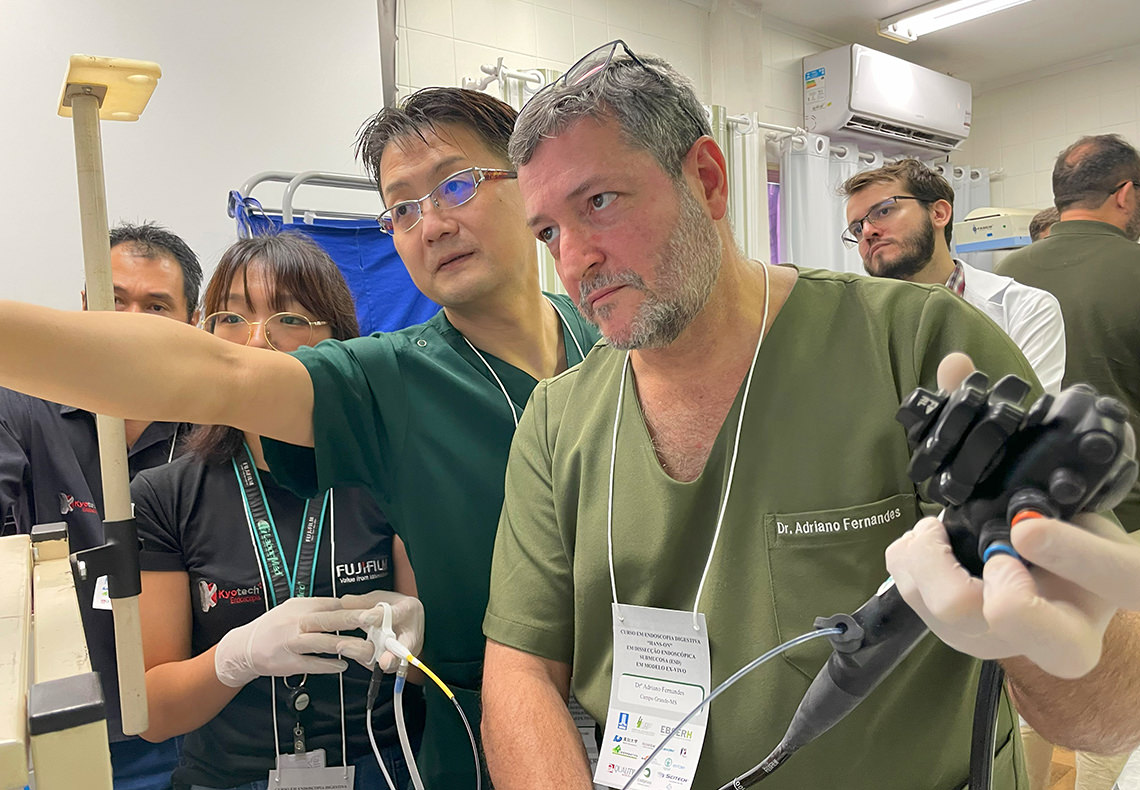

ブラジルで開催されたハンズオンセミナー

大腸がんは早期発見・治療が可能な病気ですが、2020年にがんで死亡した約38万人のうち、大腸がんは2番目に(女性では1番)多くなっています。とくに高知県では40代から60代の働き盛りの世代のがん死亡が多いようです。ご挨拶に訪れた近隣の複数のクリニックで大腸内視鏡の予約が3ヶ月待ちとお聞きしました。内視鏡検査の敷居が高く、まったく内視鏡医が足りていないと痛感しています。「高知県の大腸がん死を減らす」ためには、患者さんに苦痛を与えずスピーディーに検査を行い、過不足のない診断と治療ができる内視鏡医の育成が急務です。1人でも多くの学生さんや研修医の先生に語りかけ、少しでも心地良い環境を整えていくことで人材育成に努めていきたいと思います。多様な個性や価値観・働き方をお互いに認め合う中でイノベーションが生まれ、全体として最大限のパフォーマンスが発揮できるような共同体を形成いたします。そして、近隣の病院やクリニックとの連携を深め信頼関係を構築することで、地域全体として最高水準の医療を提供することを目指してまいります。そのためにも研究会や地域連携の会にはできるだけ参加して顔が見える関係を築き、敷居が高いと思われている大学病院にも気軽にご紹介いただき、こちらからも逆紹介を積極的に進めます。すでに大学病院内には診療科間で円滑なコミュニケーションが取れる理想的なシステムがありますので、複数の診療科がさらにスムーズに連携することで1人1人の患者さんに効率的で手厚い医療が展開できるとも確信しています。

内視鏡は膨大な可能性を秘めた分野です。そのプロフェッショナルとして、地域社会や患者さんのために本当に役に立っているかを常に問い直しながら、ともに勉強し、ともに成長し、達成感を共有できる仲間を少しずつ増やしていく所存です。そして、高知から情熱をもって、日本のみならず世界へ発信できる人材を育てていき、高知大学を教育・研究の拠点としてさらに成長させたいと思います。そのためには、県内・学内の多く皆さまのご協力が不可欠です。皆さまから末長くご支援・ご協力を賜れますように、どうぞよろしくお願い申し上げます。