Liver Disease Care

肝臓疾患診療

診療案内・研究紹介

肝臓疾患診療

日本肝臓学会認定施設として、日本肝臓学会指導医4人、肝臓専門医10人が在籍し、肝細胞癌や急性・慢性肝炎を中心に、年間延べ5000名の外来患者、400名の入院患者の診療にあたっています。また、高知県における肝疾患診療連携拠点病院として、県内の医療機関との診療連携や情報発信、肝炎医療コーディネーターの育成、また市民公開講座を通じて、肝疾患の県民への啓蒙活動にも取り組んでいます。

教室開講以来、原発性胆汁性胆管炎の研究を行っており、現在では標準的な治療法の一つとなっているBezafibrateの有効性を世界で初めて報告しました。また、生活環境の変化とともに増加の一途を辿っている脂肪性肝疾患の発症メカニズム解明のために、遺伝的側面、代謝的側面を中心に基礎研究および臨床研究を行っています。

胆道・膵臓疾患診療

日本膵臓学会認定指導施設として、2024年4月現在、2名の日本膵臓学会認定指導医が在籍し、膵癌や総胆管結石をはじめ年間延べ3800名の外来患者、370名の入院患者のあらゆる胆膵疾患の診療にあたっています。

指定難病である1型自己免疫性膵炎(IgG4関連疾患)では、厚生労働省難治性疾患政策研究事業「オールジャパン体制によるIgG4関連疾患の診断基準並びに診療指針の確立を目指す研究」班の分担研究者、日本膵臓学会自己免疫性膵炎分科会副委員長として、IgG4関連疾患の疫学調査、自己免疫性膵炎臨床診断基準の改定、ガイドラインの作成に携わっています(内田)。基礎研究においては、1型自己免疫性膵炎の病態解明を目指すべく自然免疫、獲得免疫の両面から解析を行っています(内田)。また、膵癌の浸潤・転移機構に関する研究も行っており、膵癌の予後改善に貢献できる可能性のある研究成果を得ています(谷内)。IgG4関連疾患のレジストリ、再燃に関する前向き試験、膵腫瘍に対する EUS-FNA 後の Needle tract seeding の前向き全国調査をはじめ、共同研究にも積極的に参加するとともに、関連する学会や論文において研究成果を発表しています 。

消化管疾患診療

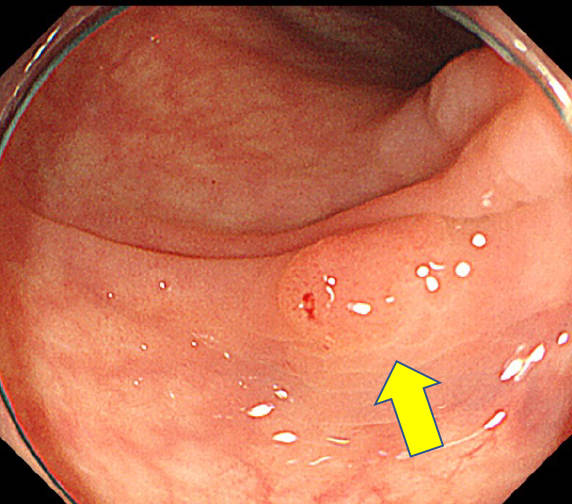

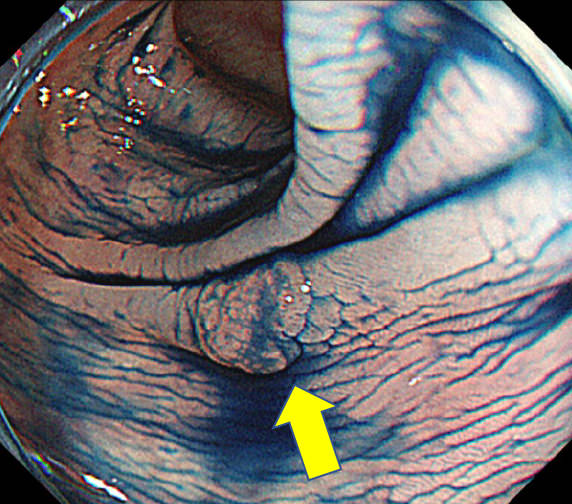

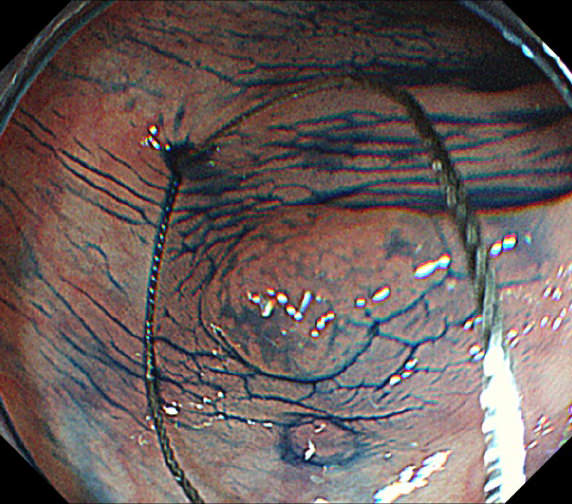

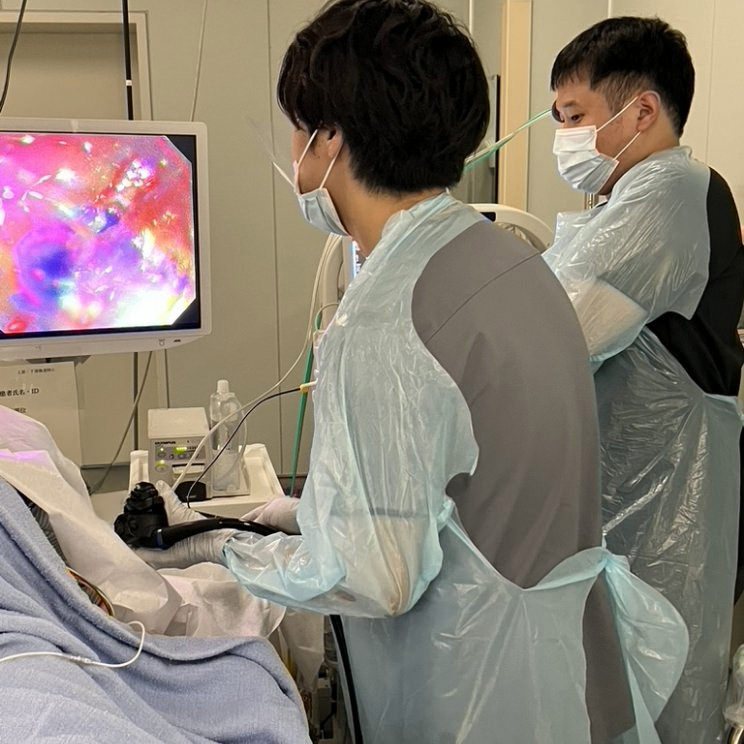

日本消化器内視鏡学会指導施設として、4人の消化器内視鏡学会認定指導医、9人の専門医が在籍し、早期消化管癌や炎症性腸疾患(IBD)を中心に消化管疾患の診療にあたっており、高知県内の各医療機関からのご紹介にも臨機応変に対応しております。内視鏡診療についてはAI(人工知能)を活用した上下部内視鏡検査、拡大観察や特殊光を併用した内視鏡診断を行っており、また軸保持短縮法による苦痛のない大腸内視鏡検査に心掛けております。食道・胃・大腸の早期癌に対する内視鏡治療として、内視鏡的粘膜剥離術(ESD)も積極的に行っております。IBDについては高知県内で唯一の日本炎症性腸疾患学会認定のIBD指導施設であり、小児科、小児外科、消化器外科と協力して小児から成人までIBDのシームレスな診療を目指しております。またLRGや便中カルプロテクチン、尿中PGE-MUMなどのバイオマーカーを用いたモニタリングに力を入れており、クローン病では小腸造影、小腸内視鏡、カプセル内視鏡、MR

enterographyなどの活用にも力を入れております。

今後はAIを活用した内視鏡診療に関する臨床研究も新たに行う予定です。

内視鏡診療

当院では多くの患者さんの負担を軽減するため、内視鏡(胃カメラや大腸カメラなど)を用いて身体的負担があまりかからないような処置を行なっております。

内視鏡治療とは、小型カメラと切除器具が付いた内視鏡を使用して画面を見ながら食道や胃・大腸がんの治療を行ったり、いろいろな道具を駆使して患者さんの症状の緩和を図る治療になります。患者さんの体の表面に傷をつけることなく胃カメラや大腸カメラ・側視鏡(胆嚢や膵臓を治療する際に用いるカメラ)を用いる事によって治療を完了させていきます。

内視鏡治療では外科的な開腹手術と比べ身体的な負担は少ないですが、内視鏡治療全般の合併症(偶発症)とし出血と穿孔(臓器に穴があく)があります。また内視鏡を用いてがんを切除し、取り出した病変を顕微鏡などの詳しい検査で十分に調べます。調べた結果によっては追加で外科手術が必要な場合もあります。

それでは当院で行なっている様々な内視鏡治療をお示しします。

当院では多くの患者さんの負担を軽減するため、内視鏡(胃カメラや大腸カメラなど)を用いて身体的負担があまりかからないような処置を行なっております。

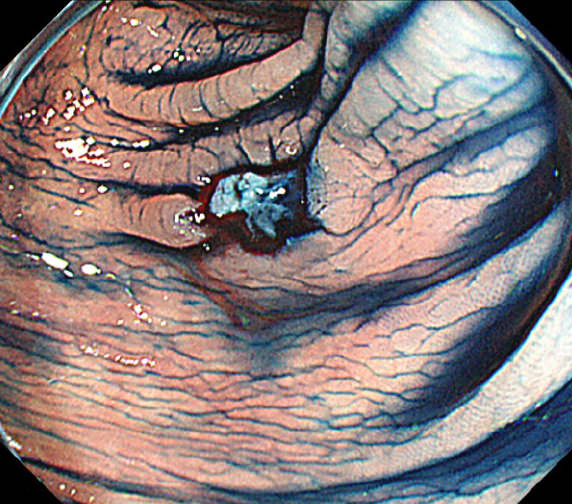

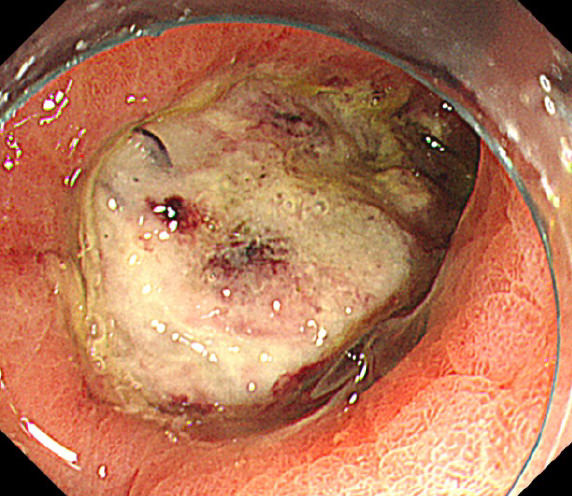

ポリープを確認

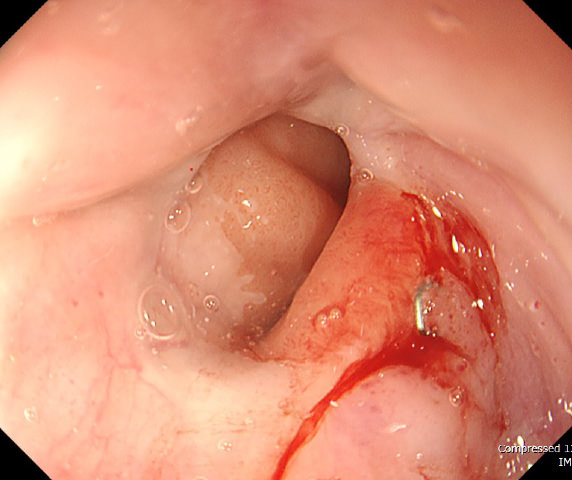

スネア(輪っか)をかける

ポリープ切除後

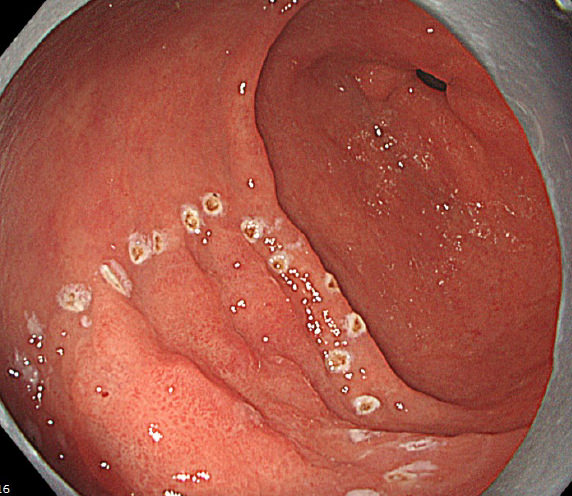

食道・胃・大腸でも共通する治療法であり、大腸ポリープ(大腸腺腫・腺腫内がん)で頻用される手技になります。ポリペクトミーと同様にスネアをポリープにかけてワイヤーを閉めて高周波電流を流してポリープを焼きとる方法です。病変の下に液体を注入して病変を浮き上がらせて切除する方法や水を貯めた状態で切除する方法(Underwater-EMR)などがあります。一括で切除できるようであれば、一部が悪性を疑うがんの病変であってもこの方法で切除を行います。

しかし、ポリープやがんを一括切除することが難しく、一部取り残してしまう可能性がある病変も存在します。一括で取り切らないと病変の術後診断に(治療が完治したかどうか)苦慮することがあるため、一括で取り切れそうにない病変にはこの方法は行えません。大きなポリープやがんに関しては以下に説明する方法で切除を行います。

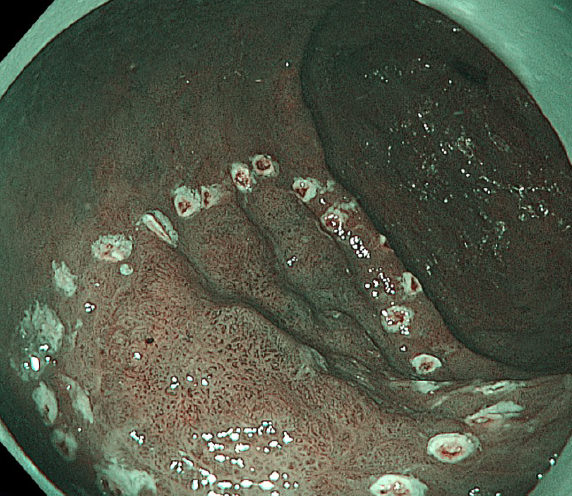

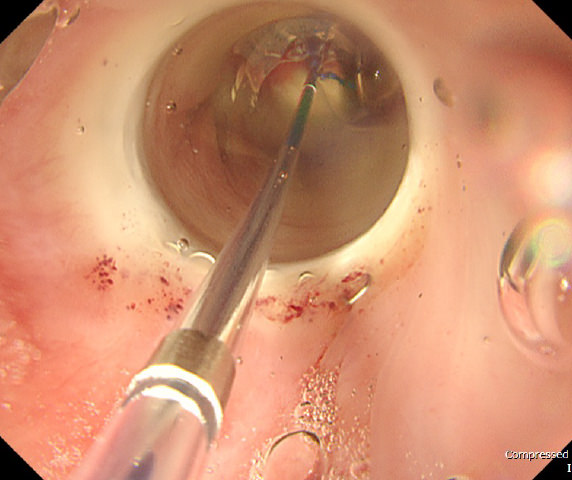

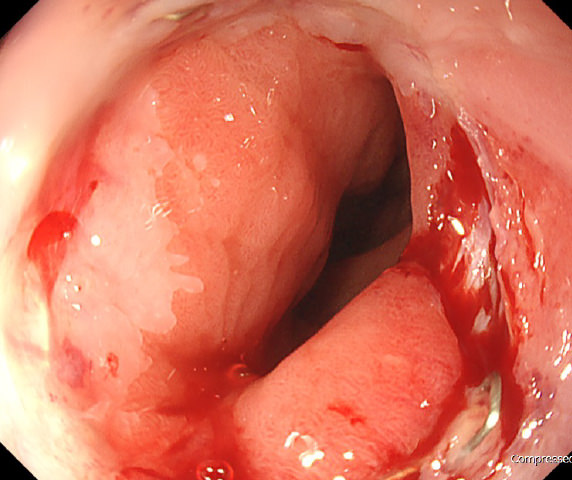

外来もしくは他院での内視鏡検査にて発見された、食道・胃・大腸の病変を内視鏡的に切除・治療を行います。以前であれば手術が必要であった病変の中にも、現在では内視鏡的に治療が可能な場合があります。消化管の壁は粘膜固有層・粘膜筋板・粘膜下層・筋層・漿膜に別れており、一般的ながんは一番表面である粘膜固有層から発生します。粘膜下層までの早期がんが内視鏡治療の適応とされており、胃カメラや大腸カメラを用いて粘膜固有層を含めた粘膜下層までを剥離し一括で切除するという方法です。これまでは内視鏡的粘膜切除術(EMR)というスネアを用いた切除でしか病変の切除ができず、しばしば分割切除になり病変の正確な病理評価が出来ませんでした。しかし内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の登場により治療適応病変であれば基本的には大きさに制限なく病変の一括切除が一般的になりました。方法としてはカメラから出した電気メスを用いて、画面を見ながら腫瘍を徐々に切り取る事により、大きさに関わらず正確に病変を一括で切除していきます。そのため切除後に治療した病変が治癒したか(リンパ節転移や再発のリスクがあるかないか)どうかを正確に診断できるようになりました。最初の診断時からリンパ節転移の可能性ある病変は、基本的には病変臓器と共にリンパ節を同時に切除できる外科手術の適応であり、ESDの適応ではありませんが、外科手術が難しそうな高齢者や、肛門が温存できる可能性がある場合などでは、先にESDを行って、その後の病理評価で追加外科手術を行うか判断する場合もあります。

利点として、通常の胃カメラや大腸カメラを使用して行いますので患者さんが受ける身体的負担が少ないことが挙げられます。病変のみをカメラで切除しますので、体の見える部位に傷跡が残ることはなく、また臓器の温存が可能な手技となります。

治療に際して、患者さんには内視鏡室で点滴から静脈麻酔をしながら完全に鎮静した治療を行いますので、治療中にしんどさを感じることはありません。治療の所要時間は病変の大きさ、部位などにより異なりますので、治療前に主治医や担当医から詳細をご説明させていただきます。

入院期間は病変の大きさ・部位・種類によって変わりますが、およそ1週間~10日ほどです。しかし、切除範囲が大きくなるにつれて出血などの術後合併症(偶発症)の頻度が高くなり、治療後の食事開始が遅れることがありますので、入院日数が延長する可能性があります。それでもほとんどのケースで2週間以内には退院可能です。この治療は広く行われており、当院でも経験豊富なスタッフにより安全に行われております。

最後に治療適応病変に際しては各種臓器によって細かく分かれており、ESD治療適応かどうかは当院の内視鏡医の診断に委ねられます。しかし切除した病変が詳しい病理組織診断で最終的に、追加外科手術を考慮することが必要と判明することもあります。その場合の全てが外科手術になるわけではありませんが、その際には患者さんの年齢や基礎疾患や外科手術に耐えられるかなどを考慮し、患者さんの希望を踏まえて追加の治療方針(外科手術や放射線化学療法など)を一緒に相談していきます。

病変にマーキング

粘膜下層剥離

一括切除後

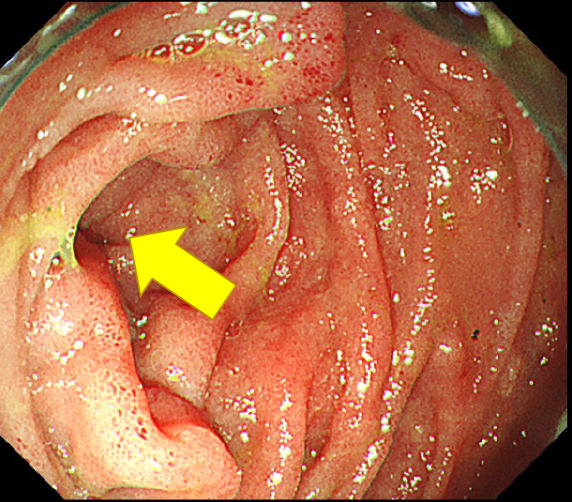

食道がんの患者さんの治療は内視鏡的粘膜下層剥離治療(ESD)や外科手術・放射線化学療法と様々な治療を行います。これらの治療により病変が完治(完全に治ること)したとしても、一部の患者さんに治療後に狭窄が残ることがあります。狭窄が残ってしまうと食事した際に、食べ物の通過が悪いため、胸のあたりにつかえた感じが残る患者さんがいます。このような患者さんには内視鏡下に風船(バルーン)を使用して狭窄部の拡張を行います。大抵の場合は一度での拡張術では症状の改善が得られないことが多いため、定期的に繰り返す事があります。

狭窄

バルーン拡張

狭窄解除

上記に示した内視鏡的食道バルーン拡張術で改善しない場合に行う手技になります。食道がんの治療後に起きてしまった良性の食道狭窄に対して、バルーン拡張術を繰り返し行ったにも関わらず狭窄が残る場合があります。その際に内視鏡から電気メスを出し、狭窄部に放射状に切開を入れ全周にわたり狭窄部の組織を切り落とす手技になります。

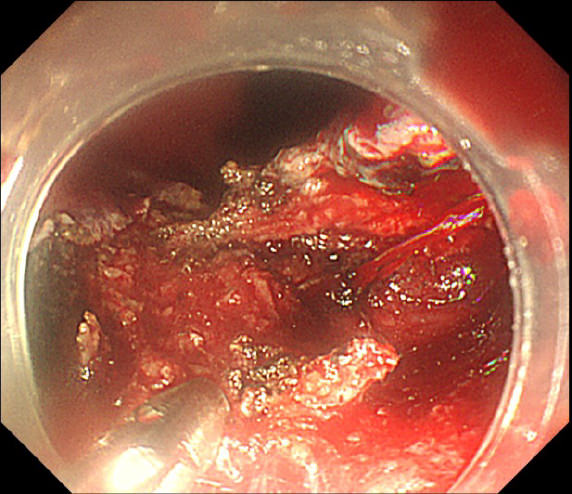

止血術

消化管(食道や胃・十二指腸や大腸など)では様々な理由により(治療中でも)出血をきたし、貧血が進むことがあります。これらの出血を止める手技のことを止血術と呼びます。内視鏡による止血術には大きく分けて①熱凝固・②クリッピング・③薬剤による止血の3種類があります。出血量や出血部位などを考慮してこれらの3種類の方法を組み合わせて治療を行います。

食道がんの患者さんで、食道がんにより食道内が徐々に狭窄することにより胸の詰まり感や嘔気・嘔吐がで始めた場合に行う手技になります。金属製のステントと呼ばれる筒状のものを狭窄した部位に置く事によって、狭窄した部位を広げることができます。広げることにより流動食含め、ある程度の食事を摂ることができたり、詰まり感や嘔気・嘔吐が軽減されることもあります。

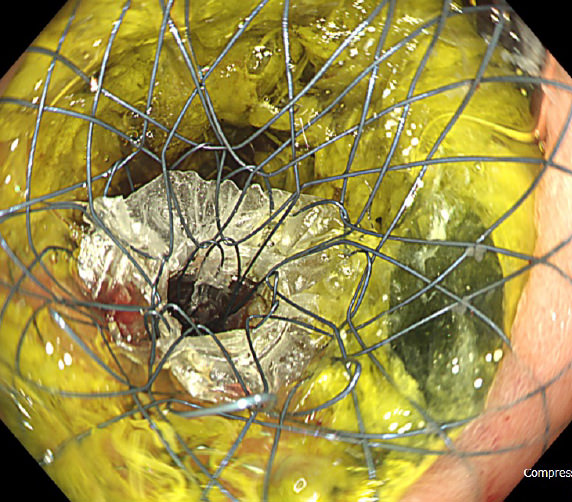

強い狭窄あり

ステント留置で拡張

(徐々に広がる)

内視鏡的胃十二指腸ステント留置術はがんによって胃や十二指腸が狭窄により、食事が通過せず、食事が取れなくなり腹部の張りや嘔吐が出てきた場合に行う手技になります。胃や十二指腸の狭窄した部位に金属製のステントと呼ばれる筒状のものを置く事によって、狭窄したところを広げます。その事により食事が通過することで嘔吐や腹部の張りが軽減します。また、ある程度の食事は摂れるようになります。しかしながら、半年程度での再狭窄することもあり、留置したステントがずれることで腹痛などが起こることもあります。胃や十二指腸に狭窄がある場合には、全例にこの手技を行うわけではなく、患者さんと相談した上で胃と小腸を繋ぐ外科手術(バイパス術)をお勧めすこともあります。

内視鏡的大腸ステント留置術は、主に大腸がんによって大腸が狭窄し、便が通過せず、腸閉塞となった場合に行う手技になります。大腸の狭窄した部位に金属製のステントと呼ばれる筒状のものを置く事によって、狭窄したところを広げます。その事により便が通過することで嘔吐や腹部の張りが軽減します。大抵はステント留置後2週間程度で、狭窄をきたしている大腸がんに対する外科手術が行われます。ステントを入れて便が出るようにすることで、手術までの間、いったん退院することもできます。最近では、ステント留置後に外科手術をせずに緩和的に様子をみることもあります。

体の中にある異物を内視鏡で探し、鉗子やネットなどで取り出す手技になります。体の中に入った異物が排出困難であることが予想されるものや、流れていく際に穿孔する(腸に穴があく)危険性があるものを除去します。食道に刺さってしまった魚の骨や子供が誤って飲み込んでしまったコインやボタン電池などを内視鏡の先から出した把持鉗子(異物を挟むもの)を用いて掴み、体の外に出します。胃を通り過ぎて小腸の方に流れて行ってしまったものは除去できず、処置が行えませんので厳重に経過観察になることもあります。

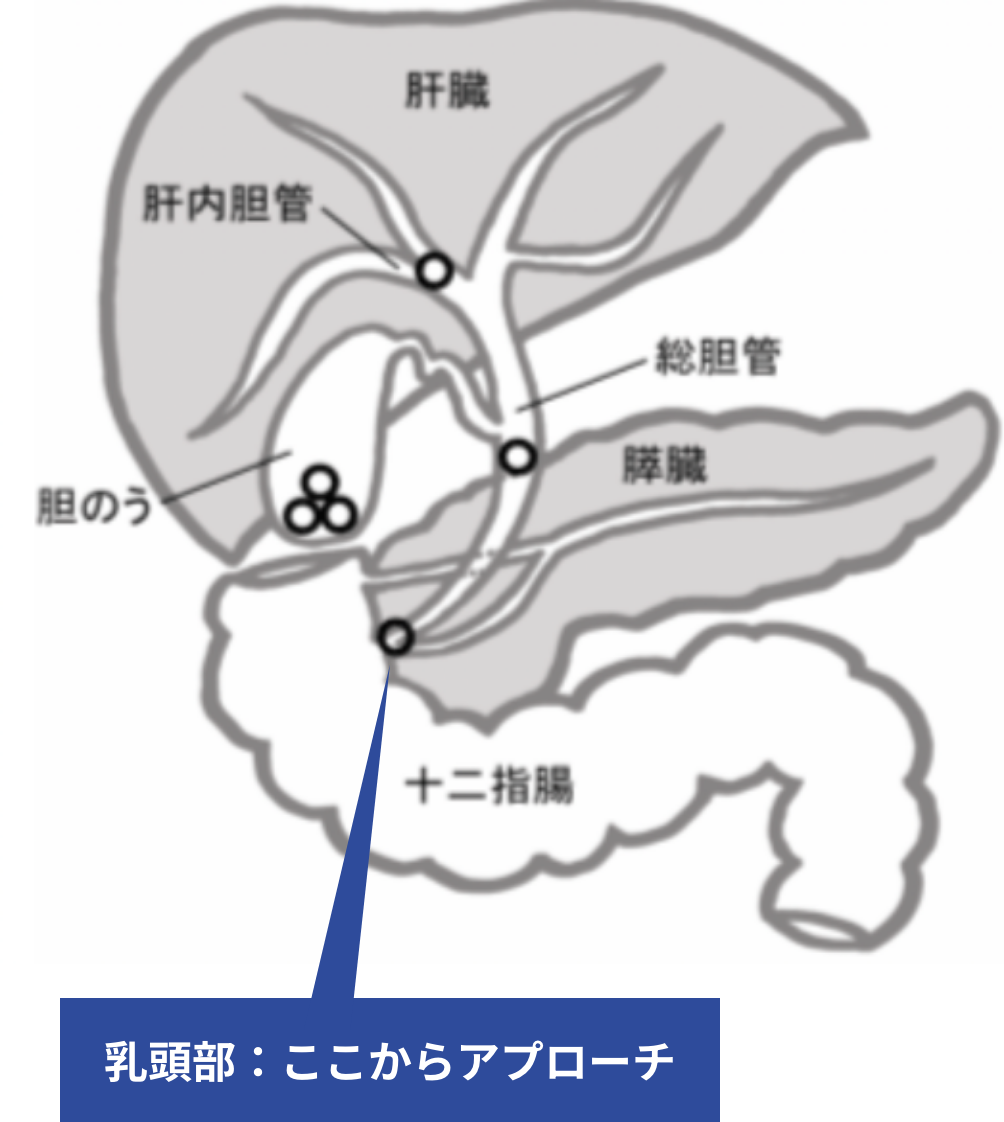

内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP)の技術を用いて膵膵臓疾患、胆道疾患に対する治療を積極的に行っています。肝臓・胆嚢・膵臓のがんや胆石・慢性膵炎による胆道・膵管狭窄に対して、プラスチックや金属の管(ステント)を胆管や膵管の狭窄部に挿入して、消化液(胆汁、膵液)の流れを回復させることができます。がんによって胆管が狭窄してしまった場合には、胆管から十二指腸への胆汁の流れが滞り、黄疸(皮膚が黄色くなること)が出てきます。胆管に炎症が生じ細菌感染を併発し、命に関わる状態になってしまう事もあります。その淀んだ胆汁の流れを改善するためにステントと呼ばれる管を狭窄部に置いてきます。ステントにはプラスチック製と金属製の2種類がありますが、一時的に胆管炎を良くしたい場合にはプラスチックステントを用いたり、悪性腫瘍であれば金属ステントを用いたりと、状況によって最適なステントを選択します。胆管や膵管に狭窄ができると消化液の流れがよどみ、細菌感染が起こりやすくなり、胆管や膵管の感染症は敗血症に移行しやすく重症になることもありますが、ステント留置が行えるようになったことで命に関わるほど重症になる患者さんの数は減少しています。

他には総胆管結石や肝内胆管に結石(胆管結石)が見つかった場合、ERCPの技術を用いて除去をすることができます。これらを開腹手術で行っていた時代に比べて、治療による偶発症率・死亡率は大幅に減少しました。内視鏡のみで処置を行うERCPでは、皮膚に傷は残らず、全身麻酔による開腹手術と比べれば体への負担が少ない治療と言えます。結石除去術については、次で詳しく説明します。慢性膵炎では膵管(膵臓の消化酵素が通る管)が繰り返された炎症や膵石により狭窄することがあります。狭窄した事によって、流れが悪くなり膵管内の圧が上がることで腹痛を生じることがあります。それを予防するため、人によっては定期的にステントの交換することもあります。

新しいステントへ交換

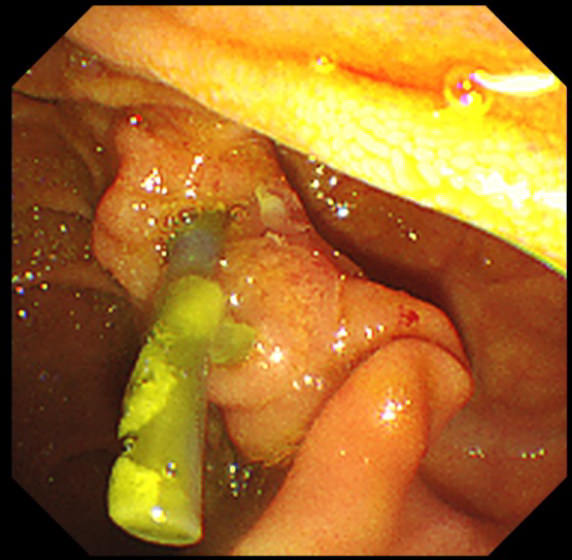

内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP)の技術を用いて行う手技になります。胆嚢などで発生する結石は胆管へと流れることがあり、総胆管にはまり込むことによって痛みが生じます。この結石を除去することを結石除去術と言います。総胆管結石の治療には大きく分けると、内視鏡的結石除去術・経皮経肝結石除去術(体の外から肝臓に向かって針を刺して結石を除去する方法)・外科的手術の3種類が存在します。内視鏡的胆管結石除去術は、内視鏡下に胆管の出口である十二指腸乳頭部から造影剤を注入し胆管の状態を観察する検査(内視鏡的逆行性胆道膵管造影:ERCP)に引き続き、胆管の出口を広げて結石を取り出しやすくしてから、内視鏡処置具を使用して取り除く治療法です。

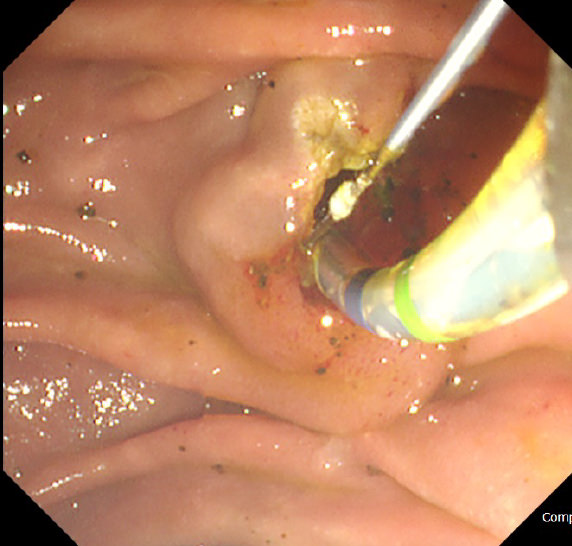

総胆管結石を内視鏡的に取り除く場合、胆管の出口(十二指腸乳頭部)を広げる必要があり、胆管の出口を広げる方法には、内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST: endoscopic

sphincterotomy)、 内視鏡的乳頭バルーン拡張術(EPBD: Endoscopic papillary balloon

dilation)、内視鏡的乳頭大径バルーン拡張術(EPLBD: Endoscopic papillary large-balloon

dilation)があります。ESTは十二指腸乳頭を電気メスで切開して胆管の出口を広げる手技で総胆管結石に対する第一選択の治療法となっています。一方、EPBDは乳頭を切開することなく、バルーン(風船)で胆管の出口を広げる手技であり、乳頭の機能が温存されるためESTに比べ総胆管結石の再発が少ないと言われています。また巨大な結石では上記二つの方法だけでは結石除去が難しく、EPLBDという通常のバルーンより大きい径のバルーンで胆管の出口を広げる手技を行う事によって結石が除去できます。

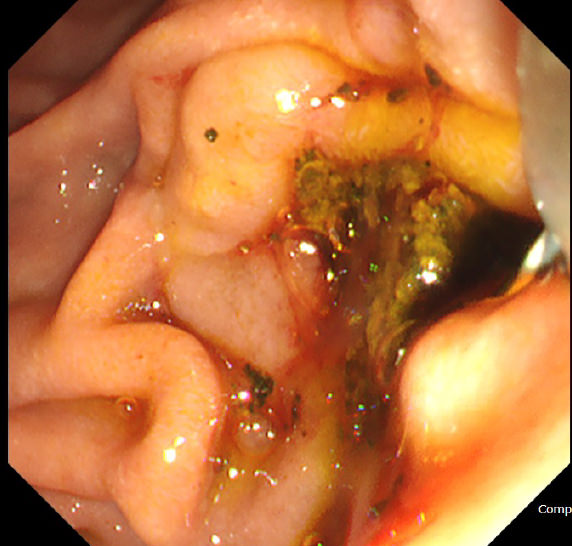

これらの処置を行い、胆管の出口を広げた後に結石除去用のバスケットや結石を除去するためのバルーンを胆管内に挿入し結石の除去を行なってきます。

EST切開

採石

胃や胆道・膵臓の手術歴のある患者さんの胆膵疾患(上記に挙げた結石やがんなど)については、手術で腸が繋ぎかえられているため、通常の内視鏡では十二指腸乳頭部へ到達できませんでした。そのためバルーン内視鏡が登場する前は、経皮経肝的治療や開腹手術などを行っていました。また、狭窄や結石は再発することがありますので、再発のたびに経皮経肝的治療や開腹手術を繰り返し行なうことで患者さんへの負担が大きくなっていました。バルーン内視鏡によるERCPが開発された事により、特に合併症(偶発症)やトラブルがなければ、多くの患者さんの治療回数は1~2回、入院期間は1週間程度となり、また狭窄や結石が再発した場合も比較的容易に繰り返し治療を行うことが可能となりました。

シングルバルーン内視鏡

当院では手術後の症例に対してはシングルバルーン内視鏡を用いたERCPを行なっております。シングルバルーン内視鏡は、内視鏡の外側にオーバーチューブという筒状のものを被せ、その先端にバルーンを装着する事によって長い腸管への挿入を可能にした処置具になります。オーバーチューブ先端の、バルーンを膨らませる事により腸管をとらえて尺取り虫のように徐々に腸管を短縮しながら目的とする乳頭部や胆管や膵管へ挿入していきます。そこに到達すれば、これまでに説明した結石除去術やステント留置術を行います。

超音波内視鏡(EUS)はカメラの先端に超音波装置が付いており、原理としては体表(お腹の上から)から行う一般的な超音波検査と同じ原理です。しかし、内視鏡の先端に超音波が付いていることで胃壁や十二指腸壁から胆嚢や膵臓を観察することができ、壁のすぐ向こう側にある胆嚢や膵臓などを間近で観察することができるため、体表からの超音波検査に比べてより詳細に観察できます。次に詳しく説明しますが、EUSにより腫瘍が観察できればその腫瘍に対しては針を刺すことで組織を採取できます。また、さまざまな病気に対してEUSを用いて治療を行う手技Interventional EUSと呼びます。これらの手技も内視鏡を用いて行うため、患者さんの負担は少ないとされています。

胃や十二指腸などの消化管を経由してEUSを用いてお腹の中の病気に対してアプローチする手技をInterventional-EUSと呼びます。結石やがんの治療に関して基本的にはこれまでに述べたERCPを用いたステント留置や結石除去を行いますが、胆管への処置具の挿入困難例に遭遇する事があります。そこで近頃ではこれまでとは違った胆管ステント留置のやり方がEUSを用いることにできるようになりました。対象とする病気は黄疸(がんなどで胆管が閉塞した)やお腹の中で嚢胞(本来無菌の水の袋)に感染してしまった場合やお腹の中に膿瘍(うみを作った状態)が出来た患者さんです。

EUS-BDはEUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引法)の技術を応用して流れの悪くなった胆管にステント(プラスチックや金属の管)を十二指腸乳頭部以外から留置する手技です。どこから胆管を穿刺するかによって名前が違っており十二指腸から穿刺する場合にはEUS-総胆管十二指腸瘻孔形成術(EUS-CDS)、胃から肝臓内にある胆管にむけて穿刺する場合にはEUS-管内胆管胃瘻孔形成術(EUSHGS)と呼ばれます(瘻孔形成:別々の臓器を繋ぐ通路を作ること)。これらの処置では胆管と膵管の出口(十二指腸乳頭部)を介さない処置であるため、術後の膵炎が起きません。また腫瘍部をステントが介さないため閉塞が起きにくいなどの利点があります。加えて、通常のバルーン内視鏡を用いても到達できなかった胃がん術後の場合でも、残った胃から肝臓内の胆管にむけて穿刺してステント留置することが可能になりました。

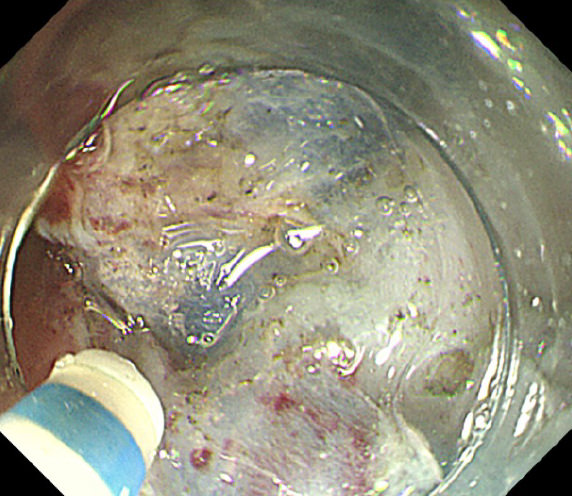

急性膵炎後や膵臓の手術を受けた患者さんに膵仮性嚢胞(無菌状態の水が溜まった袋)ができることがあり、この嚢胞に細菌感染を起こす事があり、場合によってはその中の液を抜く必要があります。嚢胞にチューブなどを留置して中に溜まった膿を排膿することで治療することを超音波内視鏡下膵仮性嚢胞ドレナージと言います。胃内から嚢胞をEUS-FNAの技術を用いて穿刺し、嚢胞と胃内を橋渡しするように金属ステントやプラスチックステントを留置することで嚢胞内に溜まった膿を胃内に排出する方法です。

膵液の通る管である膵管が閉塞することで重篤な膵炎を発症し、膵液の流れを確保する必要がある患者さんへの手技になります。この処置についても通常の患者さんであればERCPを用いた処置で完遂する事が多いですが、手術後(胃がんや膵がんなど)のため、シングルバルーン内視鏡やERCPを断念せざるを得ない場合に行います。これもEUS-FNAの技術を用いて胃内より膵臓内を走る膵管を穿刺して、膵管と以内を橋渡しするようにプラスチックステントを留置することで、膵液の通る道を確保します。これにより膵液が胃内へ流れ込むことで膵管内の圧も減弱します。

臨床研究

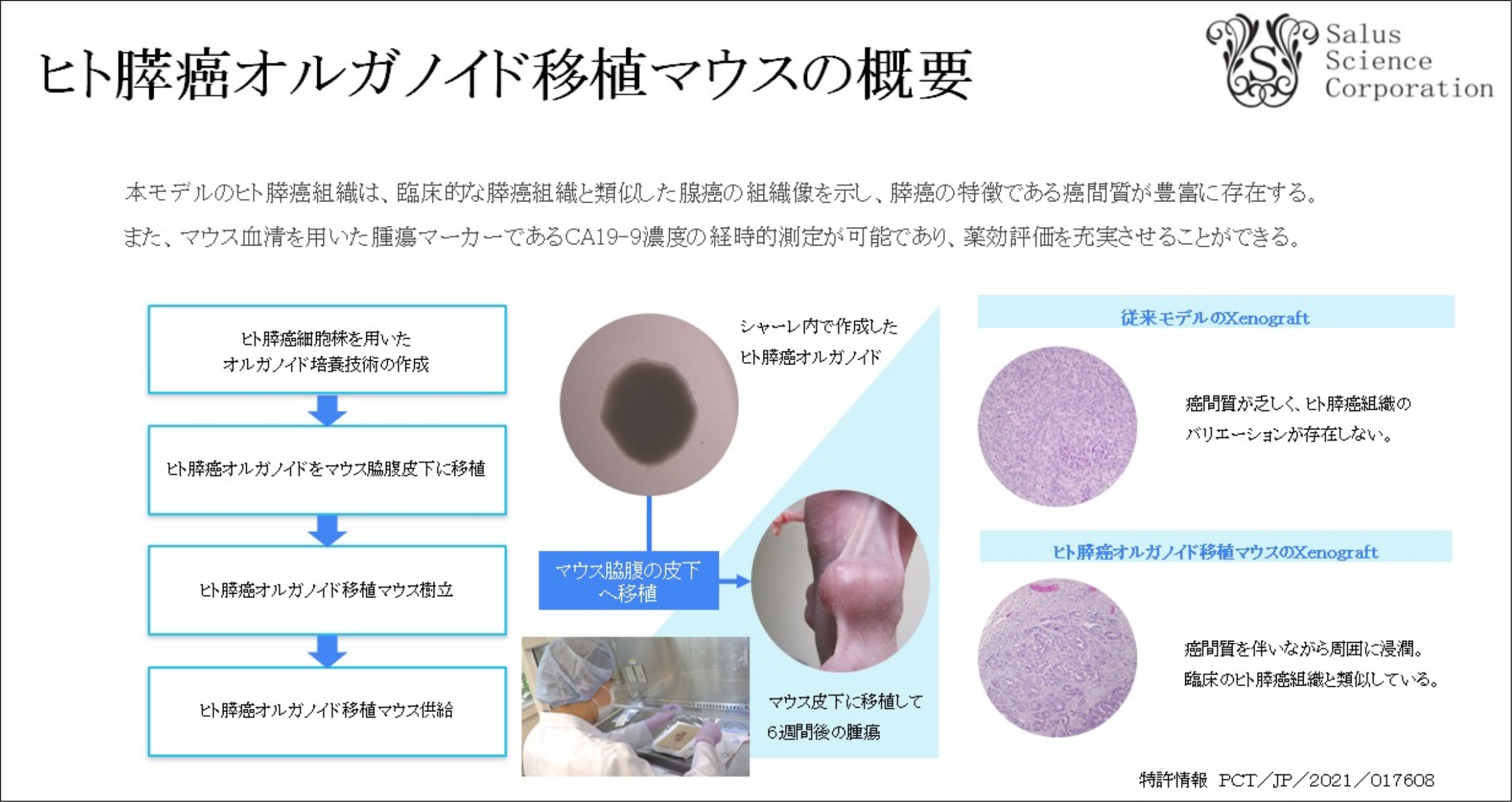

日本における膵癌の死亡数は増加の一途であり、国立がん研究センターのがん登録・統計によれば2020年は、年間4万4000人が罹患し40,000人が死亡しており、臓器別癌死亡者数では第4位となっている。膵癌の5年生存率は10.9%と非常に予後不良である。これは、診断時に膵臓周囲の後腹膜などへの直接浸潤や肝臓・肺・リンパ節への転移を有する症例が多く、手術適応となる症例が全体の約30%であるためである。また、分子標的薬などの有効性の高い新規治療薬の開発が遅れていることも膵癌が予後不良である原因の一つである。

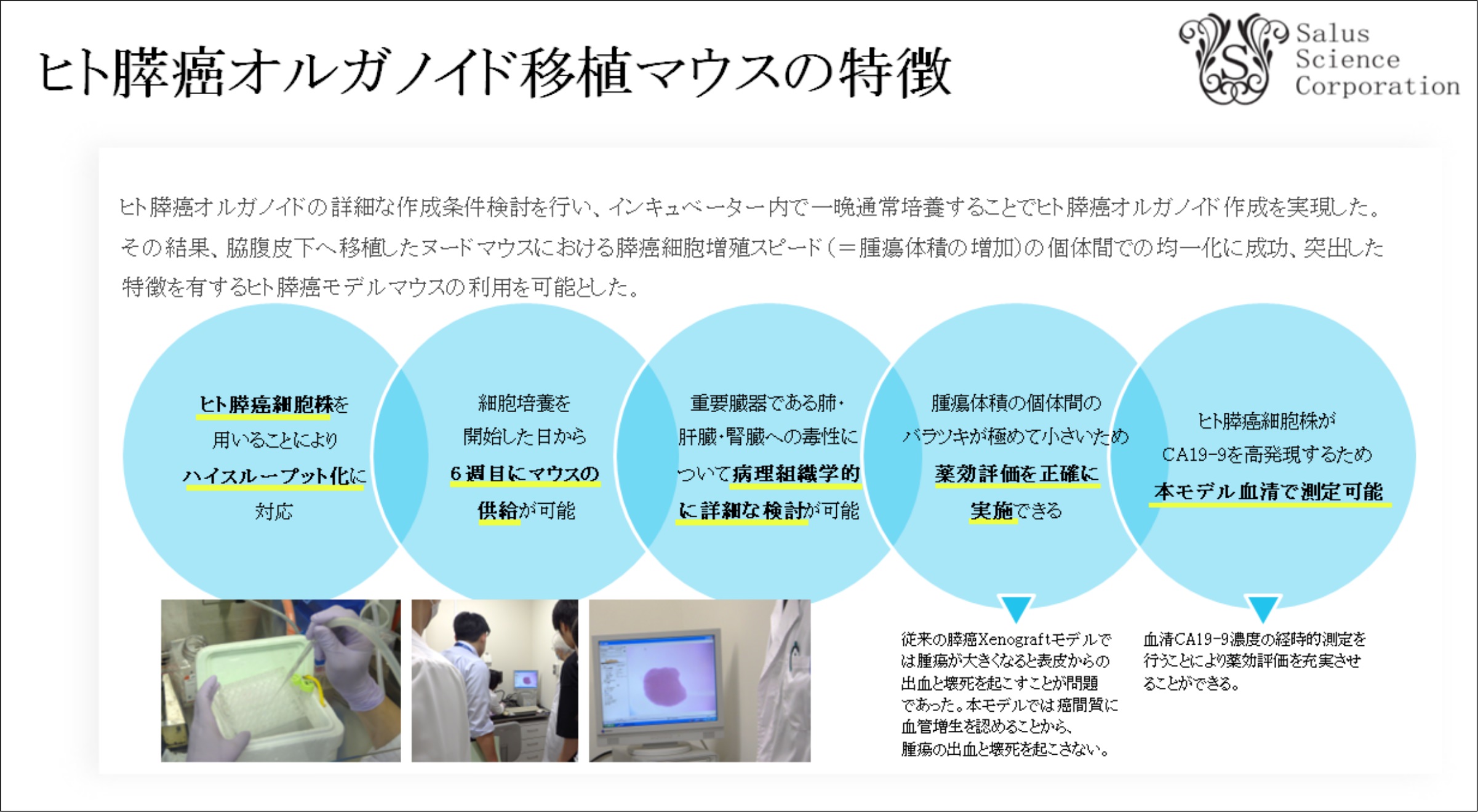

現状の使用できる薬剤よりも抗腫瘍効果の強い新規薬剤の開発が臨床の現場から必要とされている。新しく開発している薬剤の効果を判断するためには、細胞実験に加えてマウス実験により薬効評価を行う必要がある。マウス実験において正確に薬効評価を出来ていない場合には、将来臨床試験を行ったとしても薬剤の有効性を示すことができないことが起こり得る。

ヒト膵癌組織に類似した組織構築をなす腫瘍を形成することができるモデルマウスは限定的であり、ハイスループットにて薬剤の有効性評価に用いることのできる有用なモデルマウスが存在していなかった。われわれは、ヒト膵癌細胞株を3次元的に培養するオルガノイド培養技術を開発し、ヒト膵癌オルガノイドをマウス背部皮下に移植する「ヒト膵癌オルガノイド移植マウス」を樹立した(論文:Hum Cell 35:735-44,2022)(特許:PCT/JP/2021/017608)。本モデルマウスに形成されるヒト膵癌組織は、臨床におけるヒト膵癌組織と類似した腺癌の組織像を示し、膵癌の特徴である癌間質が豊富に存在する。また、マウス血清を用いた腫瘍マーカーであるCA19-9濃度の経時的測定が可能であり、薬効評価を充実させることができる。ハイスループットに対応して短期間に新規薬剤の薬効評価を実施できるモデルである。