代表的な研究課題

インドシアニングリーン(ICG)を用いた診断・治療

CGを近赤外線(780nm)で励起し、蛍光(830nm)発光にてリンパ節や血管を検出する診断、5-アミノレブリン酸を用いた光線力学診断・光線力学治療、5-ALAを用いて、青色の可視光(375-445nm)で励起し、赤色の蛍光(600-740nm)発光にて癌を検出する診断、狭帯域光観察(NBI)、緑色の狭帯域光(530-550nm)および青色の狭帯域光(390-445nm)を用いて、癌を検出する診断

高知大学の基礎研究の成果をもとに次世代の診断や治療法の開発に繋げることを目指して

臨床現場へと展開しています。

CGを近赤外線(780nm)で励起し、蛍光(830nm)発光にてリンパ節や血管を検出する診断、5-アミノレブリン酸を用いた光線力学診断・光線力学治療、5-ALAを用いて、青色の可視光(375-445nm)で励起し、赤色の蛍光(600-740nm)発光にて癌を検出する診断、狭帯域光観察(NBI)、緑色の狭帯域光(530-550nm)および青色の狭帯域光(390-445nm)を用いて、癌を検出する診断

高知大学医学部附属病院の消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、消化器内科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、皮膚科、眼科、脳神経外科、泌尿器科など横断的な診療科が大阪大学工学研究科、東京工業大学生命理工学院等と共同で研究を行っている。

主な業績:論文 2020年以降 1編 ※論文などを掲載しているページがあれば、リンクまたは、個別に論文タイトルなど記載。

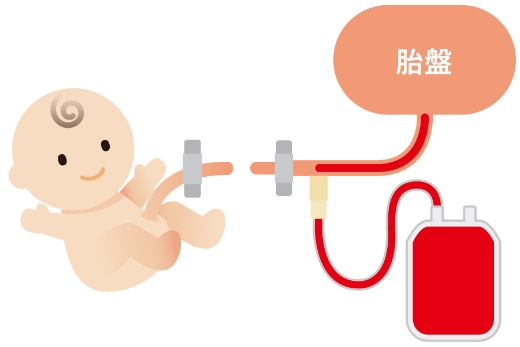

-細胞バンクで保管されている同胞の臍帯血単核球細胞を用いた輸血の安全性研究-(第1種再生医療)

脳性麻痺に対する自家臍帯血由来有核細胞輸血(第2種再生医療・先進医療申請中)

脳性麻痺児への自家及び同胞臍帯血輸血の研究では、重篤な有害事象は認められなかったことから小児の脳性麻痺に対する自家臍帯血単核球細胞輸血は安全であると考えられる。有効性評価では、運動能力及び言語能力の改善が示唆された。

高知大学医学部附属病院内において、産科婦人科、次世代医療創造センター、リハビリテーション部の支援を受けて小児科の医師が実施している。

主な業績:論文 2020年以降 1編 ※論文などを掲載しているページがあれば、リンクまたは、個別に論文タイトルなど記載。

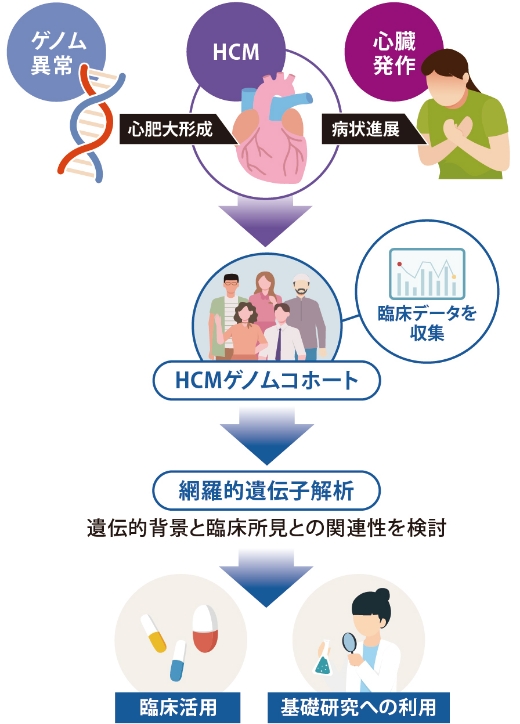

肥大型心筋症(hypertrophic cardiomyopathy:

HCM)は原因不明の心肥大をきたす疾患と定義され、難病に指定されている。若年者の突然死の原因疾患で最も頻度が高く、また重症心不全に陥り心臓移植となる場合もある。

HCMによる突然死や重症心不全に関するリスク因子の同定を行うために、高知大学附属病院のみならず高知県下の循環器基幹病院に参加いただき高知心筋症ネットワーク(高知県内の循環器基幹病院9病院が参加)を構築し、臨床データの収集・解析を行ってきた。現在では全国規模に発展させ、高知大学が主管施設として前向き登録研究(J-HCMレジストリー研究:HCM診療実績の高い全国24病院が参加)を実施している。また、本症の原因遺伝子同定のためのゲノム解析を行っており、高知大学心筋症ゲノムコホートを用いたデータ解析結果を世界に発信している。

高知大学医学部老年病・循環器内科学講座で臨床病型評価およびゲノム解析を実施。データ解析には、先端医療学コース学生や大学院生も参加し、学会発表や英文医学雑誌で報告している。

主な業績:論文 2020年以降 15編 ※論文などを掲載しているページがあれば、リンクまたは、個別に論文タイトルなど記載。

1981年開院以来のオーダリング情報を用いた後ろ向きコホート研究の実施や、2011年から医学部生に対する医学研究教育を実施している。糖尿病発症に対する時系列予測アルゴリズムや治療効果の比較解析、慢性腎臓病や急性腎障害に対するリスク因子評価や予後評価などの解析研究を医学部附属病院の患者データを用いて行ってきている。これらの解析研究は、医学情報センターと内分泌代謝・腎臓内科学講座と連携して行い、医学部の教育カリキュラムである先端医療学コースを受講している医学部生も実施している。これらの学部学生教育において、学生が筆頭著者となる英論文を2編発表している。