光免疫療法による癌治療

光線医療センターでは既にインドネシア大学、オレゴン州立大学、高知大学、東京工業大学による光線医療を主とした国際共同研究、医工連携の実績があります。研究伴走プログラムの中で経験やノウハウを若手研究者に教育し、更なる国際共同研究を推進することが可能です。

高度医療人材養成拠点形成事業は、臨床教育・研究に関する知識や技能を持つ

優れた医師を育て医学・医療の発展に貢献する取り組みです。

本プログラムは、令和6年度から令和11年度の期間、高知大学における国際的な臨床研究の推進を行いながら、

臨床や実習の充実を図り、優れた医師を養成する人材育成の基盤整備を行います。

光線医療センターでは既にインドネシア大学、オレゴン州立大学、高知大学、東京工業大学による光線医療を主とした国際共同研究、医工連携の実績があります。研究伴走プログラムの中で経験やノウハウを若手研究者に教育し、更なる国際共同研究を推進することが可能です。

厚生労働省受理のもとわが国で初めて、2016年12月小児の脳性麻痺患者に対する保存自家臍帯血輸血を開始。2020年10月に同疾患に対する保存同胞臍帯血輸血を開始した実績を元に本領域の国際レベルの研究を主導します。

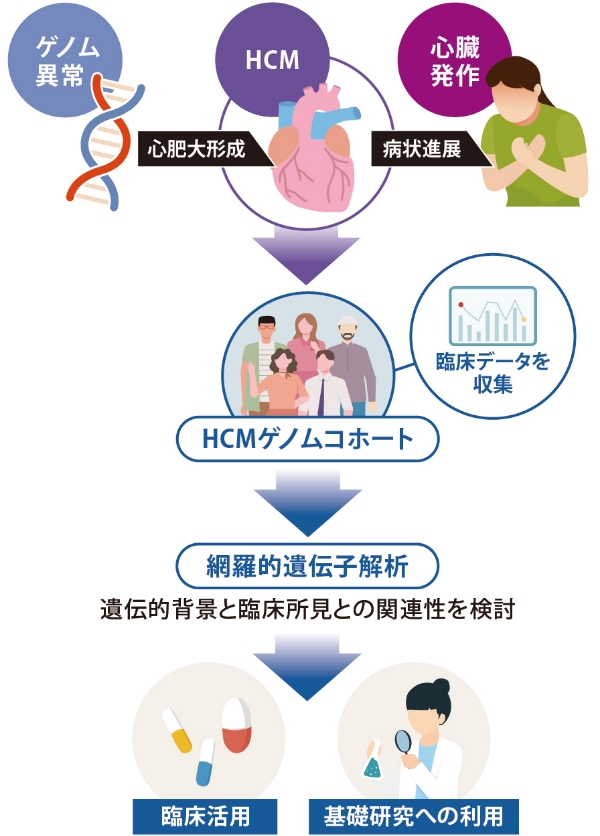

高知大学心筋症ゲノムコホートの肥大型心筋症250家系(家系員を含め約350名)を独自データベースとして活発な分子遺伝学的研究の実績を持ち、全国に向けての大規模コホートへと拡大途上にあります。いずれも、医療情報を用いた日本におけるペイシェントジャーニーや治療実績に基づくフィージビリティによる研究計画書立案の精度向上を図り、国際雑誌に発表することを推進するものです。観察研究のエビデンスをもって、医薬品・再生医療等製品・治療法開発につなげていきます。

本学は全国に先駆けた医学情報センターの過去40年間38万人の仮名化データベースであるRYOMA2を基盤に、臨床医によるメディカルデータマイニングを先導してきました。本事業では、電子化医療情報から効率的に臨床的知見や予測を導き出せるようにするため、インタラクティブに使えるよう操作的、視覚的に分かりやすい、臨床医に優しいインターフェースを実現したRYOMA3を開発・実装。インターフェース等の改善部分でサービス機関(CRO)のノウハウを利用します。また、すでに学内予算化している医師である特任教授を含めた臨床研究と医療情報に精通した教員集団を核としつつ、CROの協力を得て支援体制を強化。これらにより、先進的な3領域(光線医療学(泌尿器科学)、再生医療学(小児思春期医学・産科婦人科学)、老年病・循環器内科学)の研究を中心に、多忙を極める若手医師にとっても、リアルワールドデータを活用した研究を容易に行うことができます。最先端の研究を推進し、かつ実績のある3領域から始め、事業終了後においては他領域(内科/外科、基礎/臨床)へ展開します。

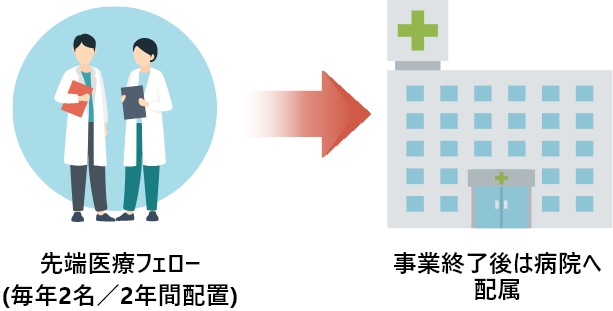

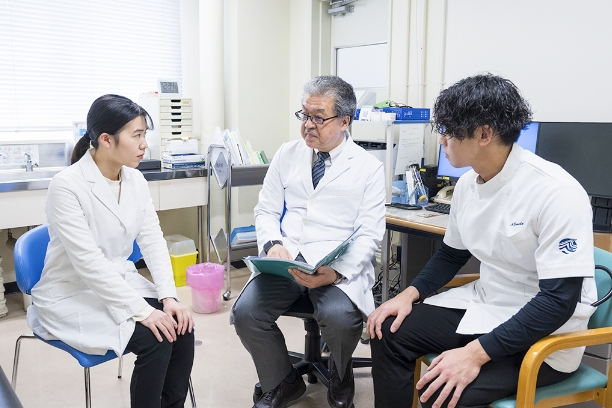

臨床実習生等の指導と臨床研究に重点を置く専任の臨床指導医(呼称:先端医療フェロー)については、若手研究者の新たな役割として対象臨床領域の診療科から専攻医2名を任命します。先端医療フェローは、毎年2名を新規配置し2年限りとすることで、事業の2年目以降は4名が在籍することになります。先端医療フェローのアシスタントとして、毎年、医学生や大学院生がRA、SAとして参画します。/外科、基礎/臨床)へ展開します。

自らが臨床研究を進めるとともに、別の研究者の研究を支援する立場となり、準備や相談の回答を介して人に説明します。これにより、自らの学びに繋がることが期待されます。

本事業により次世代医療創造センターの研究支援人材の高度化・増員を図ることにより、研究支援体制を持続的かつ強固なものにします。また、タスクフォースを組むことにあたっては、内部人材の先端医療フェローと次世代医療創造センターの研究支援人材、サービス機関(CRO)の外部人材(臨床研究支援及び統計解析:委託)との混成チームとし、外部の知見・ノウハウを有効活用します。

臨床研究支援、論文投稿といった参画ポイント制又はピッチコンテストやグラント等の取り組みにより、本事業の予算に計上する外部委託費研究資金を獲得できる機会を設けます。

本事業は、若手研究者に対して研究実施プロセスのDxや医療情報の活用、外部企業を含めたタスクシフトを取り入れた効率的かつ効果的な研究環境を利用できるようにし、また自らが指導する方法を身に付けることにより研究伴走支援を循環させ、研究論文数の増加、国際レベルの研究、並びに企業との共同開発に資する研究成果を生み出す体制を構築します。

診療参加型臨床実習でとくに主要な診療科である、内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、総合診療・地域医療の領域においては、連続して3週間以上の長期実習を設定し、医療スタッフの一員としての経験を積ませることが求められています。また、令和5年4月の改正医師法の施行により臨床実習に参加する医学生(臨床実習生)の医行為が法律で認められたことで、臨床実習における指導医の役割はさらに高いレベルの指導スキルが必要となっています。

専任の臨床指導医(呼称:先端医療フェロー)を配置し、臨床実習生、研修医、専攻医などの臨床指導に注力し、加えて、「臨床指導医→専攻医→研修医→臨床実習生」といった、いわゆる屋根瓦式指導体制(教えられた人が、次に教える側に回る。臨床指導医が増えるごとに体制が強化され、医師全体の負担が軽減する。)の構築に務めます。

先端医療フェローは、臨床現場での指導の他に臨床研究に取り組むことで、将来、臨床研究を主導する人材として期待されています。

先端医療フェローは、大学教員として雇用し、毎年2名を新規配置します。配置期間を2年限りとすることで、事業の2年目以降は4名が在籍します。