男女共同参画セミナー「ワールドカフェ 男子会×女子会」詳細

2014.09.25

「ワールドカフェ 男子会×女子会」の講師には、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授で、日本NPOセンター常務理事の萩原なつ子さんをお招きしました。

緊張を解きほぐすアイスブレークには、紙を折って9マスに自分についてのキーワードを書き込み、4人のグループで共有する「9マス自己紹介」を行いました。キーワードを見せながらの自己紹介は、発表の緊張を和らげているようでした。

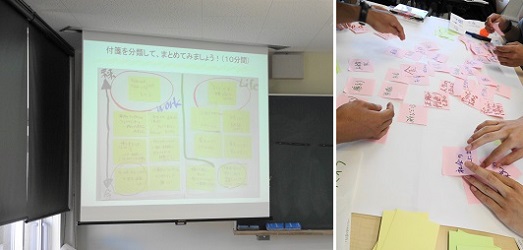

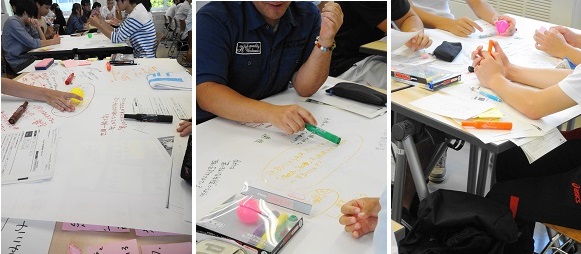

続いて、色々な「仕事」を挙げて行ってもらい、男性の仕事だと思うものを緑色のポストイットに、女性の仕事だと思うものをクリーム色のポストイットに記入し、グループで話をしながら模造紙にまとめ共有していきました。ここでは各々が「仕事」どのようなイメージを持っているのかを考える時間としました。思ったよりも「仕事」が浮かばずに、苦労しているようでした。また、ステレオタイプから抜け出せない学生も多々見受けられました。

ここで、萩原先生のミニミニ講座を聞き、男女共同参画の視点についての基礎と、社会的慣習、固定的性別役割分業について学び、頭の中を整理しました。

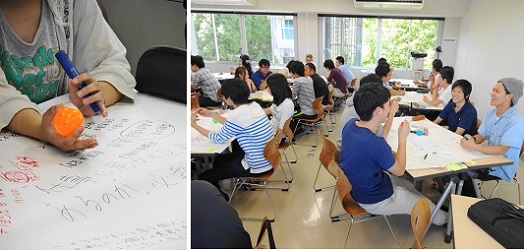

ワールドカフェの進め方を聞いて、グループ移動。いよいよ、ワールドカフェの始まりです。カフェスペースを演出するために、教室にはBGMが流れます。

ラウンド1のテーマは、「仕事」に男女の区別はあるのか(必要なのか)です。

これまでの講義で聞いた知識を共通の土台にして、自分たちの意見を出し合っていました。

今回のワールドカフェでは、トーキング・オブジェクトとしてカラーボールを使用しました。このボールを持っている人が話すことが出来ます。話し終わった人は、次に話を聞きたい人の前にボールを転がすこともできます。

自分から話し始めることに戸惑っていた学生も、自分にボールが回ってくると話をしやすかったようです。

4人グループの1人を席に残して、他の3人は「旅人」として他のグループに移動します。

残った1人は、そのグループで話し合われてきたことを紹介しながら、新しいメンバーと対話を続けていきます。

ラウンド2のテーマは、性別にとらわれずに、それぞれの「働き方」・「仕事」を選択できる社会にするにはどうしたらよいか、です。

ワールドカフェの基本は、誰かの意見をすぐに否定しないことです。否定されない安心感を醸成して、対話を通じてみんなの意見を集めることです。

信頼関係も深まってきて、様々な本音も出てくるようになりました。学生の中には、自分の口からこんな言葉が出て驚いたという意見も聞こえました。

ここで、最初のテーブルに「旅人」として他のグループに出ていたメンバーが帰ります。

ラウンド3のテーマは、ラウンド2の内容を他のテーブルで話された内容を共有しながらもう一度語り合います。

ラウンドが終了すると、各テーブルで話し合われた内容を全体で共有する作業に入ります。発表からは、難しいテーマについて良く話し合いが行われたことが伝わってきました。

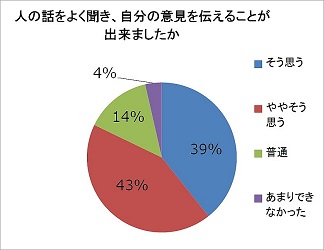

全体的な雰囲気として、学生にやらされている感が無く、自分たちの話し合いをしたという充実感を感じた様子がとても印象的でした。

また、アンケートの記述からは、ワールドカフェの手法に新鮮な驚きや対話の効果を見出している様子が分かりました。

ワールドカフェの手法を取り入れることによって、話し合いに苦手意識を感じている学生も、積極的に話し合いを持てたようでした。

アンケートの記述から

- 新鮮だった! 初めて会った人との対話は固定観念をほぐすのに最適だった

- 討議ではなく、対話だったので安心して話すことが出来た

- 音楽もかかり、ざっくばらんに話せた

- トークオブジェクトの制度がとてもよかった。自分が話す、人の話を聞くのメリハリが会話を盛り上げていた

- 本当に全員と話したような気持になった

- 話し合いが苦手な自分でも、話し合いに参加しやすかった

- シーンとした時間が生まれなかった

- ひとりひとり話す機会があった

- リラックスした雰囲気だからこそ、学年に関係なく色々なことが言える。やはり1回生と4回生では考えている事の深みが違う

- 他人を肯定できることは素晴らしいこと。拒絶したらそこで終わりだが、相手の意見を受け入れることで自分の視野が広がっていく