5月28日、「室戸を主とした漁村のくらし」実習班は荒天の中、2回目のフィールドワークに赴きました。

4月に初めて室戸を訪れ、この日まで繰り返し関心を話し合い『室戸市史』を部分的に読んだり室戸ご出身の下本さんのお力添えで地域の方と繋いでいただいたりして、「早く現地にお邪魔したい!」とはやる気持ちを抑えながら、現地実習に向けた準備を重ねてきました。

暴風雨に吹かれながら到着したのは、椎名集落活動センター「たのしいな」。室戸の椎名や佐喜浜の伝統芸能や定置網(特に大敷網)漁について詳しい地域の方々が、貴重なお話を聞かせてくださいました。

椎名には県の無形民俗文化財に指定されている「太刀踊り」があります。椎名地区と飛鳥・鹿岡・清水地区と種類があって、所作や歌詞が異なります。踊り手は男性のみだったところ、それぞれ2015年頃と2019年頃から、女性も担うようになったそう。かつては人が多くて踊り手の選抜を経て上手い人しか踊れませんでしたが、今ではコロナ禍の影響もあり、継続に向けた模索が地元で続いているそうです。

江戸時代の記録も残るという「佐喜浜にわか」は、上方文化の影響を受けた村芝居にルーツがあるようで、15年以上前から伝統芸能に対する親しみを醸成し継承者を作るために、「子どもにわか」も実施しています。「佐喜浜にわか」は秋の神祭に奉納するだけでなく、招待を受けたら地域イベントで上演することもあるのだとか。ローカルとナショナルとグローバルを交えた風刺芝居は好評で、最近では5月18日の佐喜浜マルシェで上演したそうです。

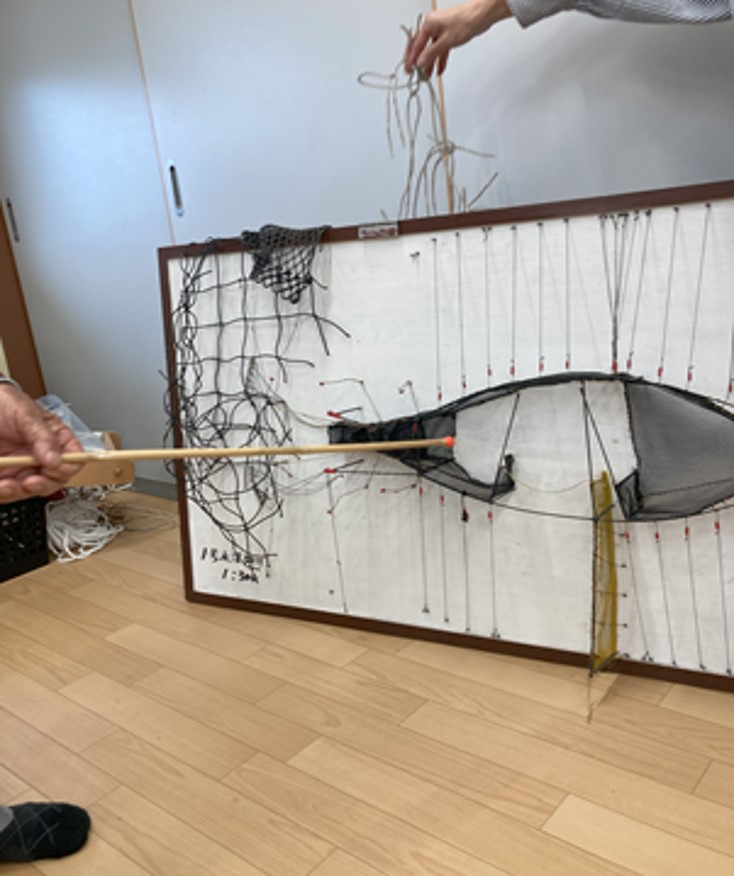

奉納神事の発祥や担い手に関するお話にくわえ、大敷網漁や仕掛けについても詳しく解説いただきました。

室戸には複数個所で大敷網漁が行われ、椎名でも1軒1株の大敷組合による共同経営が続けられています。1軒1株の共同経営ゆえ、黒字は地区の各戸に配当され、なかでも椎名は配当で得たお金を教育など見識を深めることに使う、という地域性があるのだとか。大敷網漁は今なお集落をまとめる役割を担う産業で、椎名大敷だけで見られる文化もあるそうです。

仕掛けでは、網の目の大きさや形状は資源管理の面も考慮されている一方で、アジアの漁業者は大量漁獲志向、という経験則に基づく興味深い考察も、教わりました。「漁業には理論がある」との名言に接し感動を覚えましたが、漁業に対する基本的な事実を私たちが知る必要がある、その上でもっと踏み込んだお話を伺いたい、とも痛感させられました。

興味深いお話ばかりで、予定を大幅オーバーしながらも立ち去り難く、椎名集落活動センター内を見学させていただきました。かつての椎名小学校が偲ばれる写真や学校旗からは、貴重な記録を発掘した職員さんや地域の方の思いに触れたようにも感じられ、再訪を堅く心に誓いました。

ランチを求めて室津に移動すると、オーダーストップ直前だったにもかかわらず、遍路の駅・夫婦善哉さんが対応してくださいました。図らずも、お刺身は椎名港で水揚げされたもの。ご縁を感じつつ新鮮なお刺身や美味しい小鉢に、舌鼓を打ちました。

今後に繋がる出会いやお話に恵まれたことを感謝しつつ、今後の取組みをあれこれ構想したり議論したりしながら、帰路につきました。お世話になった地域のみなさま、どうもありがとうございました。