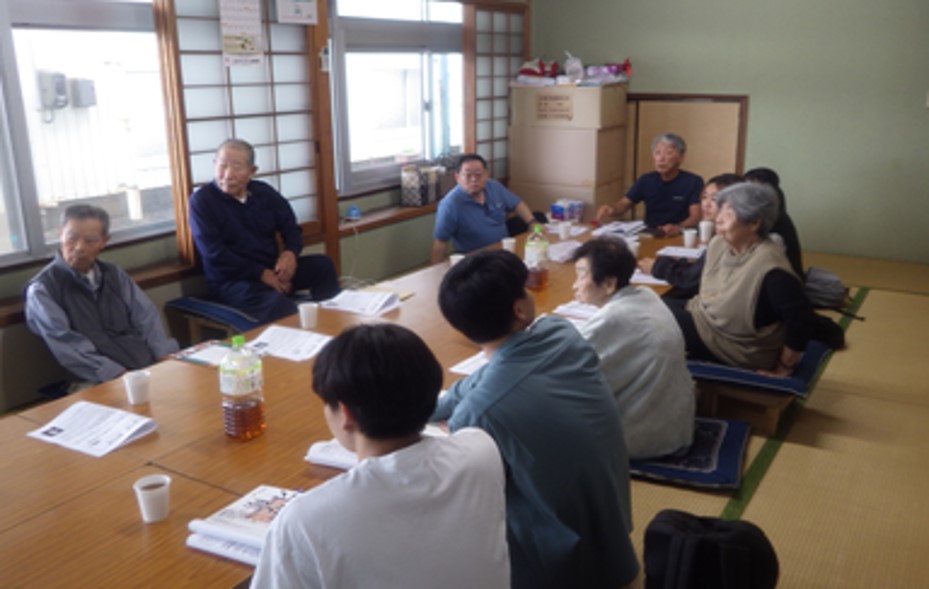

10月19日、地域協働サービスラーニング演習(1年生)で学生4名は室戸市に赴き、「ビキニ被災支援室戸の会」主催のお茶会に参加しました。

「室戸の会」は東部地区にお住いの有志の方々から成り、1980年代に幡多高校生ゼミナールが掘り起こした「高知のビキニ事件」に連なる活動です。核被災された方の状況を教わりながら、被害に対する責任を国に問い被災された方の暮らしの支援を行ない、この事件を伝え記録することを活動の軸に据えておられます。「お茶会」は隔月ペースで、室戸の元船員さんやご家族の方々と開かれる交流会で、元船員さんたちの船上での生活や夫不在の漁村を女性たちが切り盛りした様子、そして漁村ならではの民俗など、とても興味深いお話に触れられる貴重な時間でもあります。

この日は、参加者それぞれの近況報告の後、つい最近放映された海上保安庁の測量船と巡視船の水爆実験による被災に関するドキュメンタリーを視聴し、意見交換をしました。「核」をめぐる情報は極秘事項ゆえに、被災し亡くなった方はもちろん、そのご遺族にも「被ばくと病気(死因)との因果関係はない」「被ばくの影響は微量」などと伝えられ、公務員であっても被ばくに係る国からの補償は皆無であり、遺族は真相解明をする機会も余裕もないままに泣き寝入りを強いられたことを伝えるドキュメンタリーゆえ、ショッキングな歴史に視聴後は参加者がすぐに感想を口にすることができませんでした。促され、国家と個人、権威ある科学者と被災した庶民といった圧倒的な力関係が見て取れる構図が映像から浮かび上がる中で、あまりの理不尽を感じたということや、ヒロシマ・ナガサキのほかのヒバクについて具体的に知る機会がなかったことを改めて実感したこと、理不尽さを覚えるものの歴史的な出来事と圧倒的な力関係の差を前に自分に何ができるのかわからなさも覚える、といった感想が出されました。

少しずつ言語化していく感想を共有しながら、ランチを食べコーヒーやお茶を飲み、地域のことについても伺いました。ある集落に幻の湖があること、神祭の季節ゆえ今日は参加者が限られたこと(=神祭に向けたお掃除や準備がある、とのこと)、夫が出漁した際に妻たちが安全航海を祈願しに訪れたお宮のこと。「お茶会」に学生が訪れたのは久しぶりだったこともあり、「若い人たちがたくさん来てくれて、心が弾んでいます」という温かい歓迎のお言葉もいただきました。

「お茶会」を終えてからは、「室戸の会」の方々と意見交換を行いました。みなさん、掘り起こしや記録を含めた取組みに勤しんでおられるものの、担い手やどう広げて核被災した方々の救済や継承に繋げていくか、悩みも少なくないようです。「どうすればいいと思う?」という問いかけに、1年生はそれぞれの体験や同世代について同世代として感じる物事を踏まえた働きかけ方や対象を具体例として挙げながら、今考えられることをしっかりはっきり言葉にして伝えていました。

この授業は今年度から始まったもので、2年生から本格化する実習に向けて実習の体験を行なう、という側面を持っています。自身の関心に基づき応募しただけあって、1年生は「講義で聞き関心を抱いたことは自分の目と耳で見聞きしたい、体験したい」、「この地域/トピックに関心がある」、「ドキュメンタリーを通して“自分事化”する力を養いたい」など、とても意欲的に参加し意見を発していました。それぞれの学生が今後、自身の関心に応じてどのように芽吹き花開いていくのか、とても楽しみです。

温かく迎えてくださった地域のみなさまに、深く御礼申し上げます。

——

#地域協働サービスラーニング演習

地域協働学部における協働的学びをサービスラーニングを通じて補完する授業で、多様な地域の実情を理解することを目的として1年次生が履修しています。