12月3日、師走の晴れの日、「室戸を主とした漁村」実習班は、室戸市椎名地区と佐喜浜地区、室津漁港に赴きました。企画に関するご助言伺いと津波避難シェルターの見学、ご挨拶が、今回の主な目的です。

この間お世話になった地域の方々に対する応答にもなり、自分たちの学習・調査を深めるには、どんな取組みがよいのか―。10月末に津呂の神祭への参加以降、学内実習でこうした議論を重ねてきました。

そして考えたのが、地域の記録をつくること。とりわけ、夏学期からお世話になっている椎名地区や迫力の神祭を実感した津呂地区、そして室戸全体の防災に係ることで御礼になりうる記録を残せたら、と模索しています。「記録をつくるにあたって、かつての地域の様子を写した写真を集められるといいね」、「ならば写真を提供していただき、それを元にした写真展を地域で行なうのはどうか?」、と話は広がりました。未熟なれど構想を携えて、室戸にお邪魔しました。

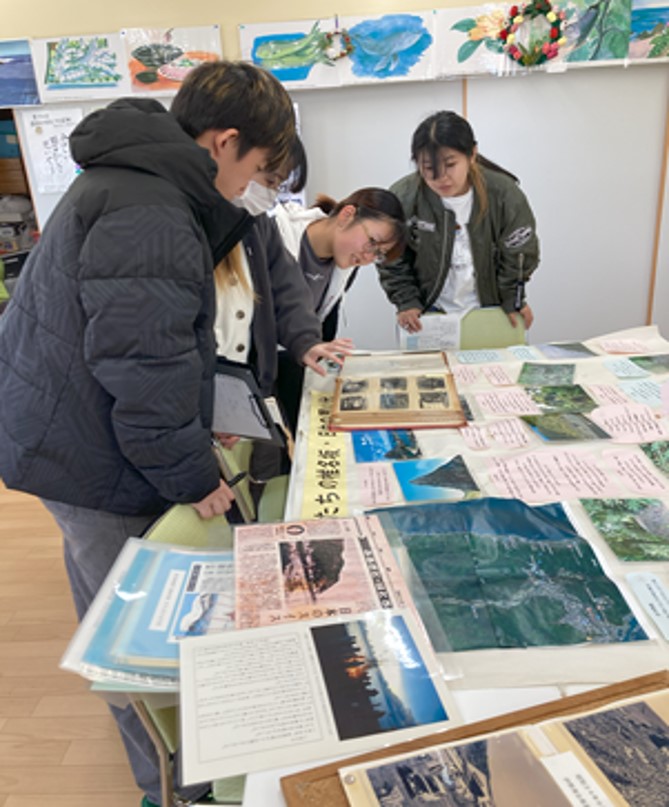

夏学期からお世話になっている椎名集落活動センター「たのしいな」では、過去に地域の方提供の写真による写真展を実施なさったそうです。これまでの写真展や文化祭で用いた展示物や写真を見せていただき、写真展企画の動機や経緯、大切にしていたことやどう写真を集めたか、などを教わりました。

かつて生活道として使われたいた山側の道「室戸坂」を伝える展示物では、写真にくわえて古老の語りが散りばめられ、とても魅力的。「みなさんは机上でまず考えるかもしれないけれど、私たちは現場で見つけたもの、提供いただいたものから(内容を)考える」と仰る通り、地域のモノや記憶をしっかりと生かして“思い出の共有”に資するものとなるよう工夫なさったことが窺える展示物の数々を、解説付きで見せていただきました。さらにはありがたいことに、手作業で定置網を引き上げていた時代の操業時の写真や「室戸坂」の展示物など、貴重な資料をお貸しいただいたので、学内実習で引き続き、写真展企画の具体化を進めようと思います。

午後からは、佐喜浜都呂地区の津波避難シェルターにお邪魔しました。

海岸から山までの距離が約50m、避難路は狭く急峻であることから、発災後10分でピーク津波が到達と想定されるこの地区に安全な避難場所を確保することは、行政として喫緊の課題だったそうです。2012年秋に県による津波避難シェルターに関する説明会が開かれたことをきっかけに、室戸市から設置検討を要望。地元説明や協議、地質調査を経て、2016年津波避難シェルターが完成し県から市に移管されました。地区在住の方+αの71名を収容を可能とし、一時避難所として備蓄品や、崖上に非常用設備機器も備えています。津波が運ぶ瓦礫が扉を塞いでしまわぬよう、シェルターの扉の前には3本柱が設置されていました。

地区の土地に建てられ、少し坂を上った先にある分厚い止水扉を、発災し避難して誰が閉じるかは、決めていないそうです。お話を伺いながら、重責を担う役割ゆえに決められないことに気付かされ、言葉が出ませんでした。屋外確認設備や発電機、非常時の通信設備など、いざと言うときに実効性あるものとなるよう工夫が凝らされていると感じる一方で、発災時のことを想像しようとしても、とても想定しきれないことをつくづく実感させられました。

全国唯一の津波防災シェルターであるがゆえに、維持管理のノウハウはトンネルの技術など様々な先例を参照し、専門家の協力も得つつ、試行錯誤であることも知りました。解説を受けなければ決して分からなかっただろう備品類を見学しながら、できることをコツコツと積み上げて防災に取り組んでおられる現地の一端を垣間見たような気がしました。ご対応くださった防災課の職員さんに御礼と写真展の構想をお伝え(+ご相談)して、シェルターを後にしました。

最後に、津呂の神祭でお世話になった総代さんのお一人にご挨拶に伺いました。室戸らしく魅力的なお土産をいただき、さらには昔の神祭の映像記録を探して下さっていました。感激しながら、大学への帰路につきました。

今回も、室戸に生きる方々の温かさとたくましさに接すると同時に、企画の実現に向けた取り組みの面で教わることの多い、大変ありがたい時間となりました。お世話になったみなさまに、深く御礼申し上げます。

>>>>>★

地域協働学部では1年次に地域を理解し、2年次に実習地ごとに地域の課題に即し、地域資源を活かした企画立案と事業計画を立てる実習に取り組んでいます。3年次は、前年度に策定した事業計画を実践し、その結果をパートナーと共有し改善策を検討することまでを実習として行っています。

>>>check ⇒ https://www.kochi-u.ac.jp/rc/curriculum/