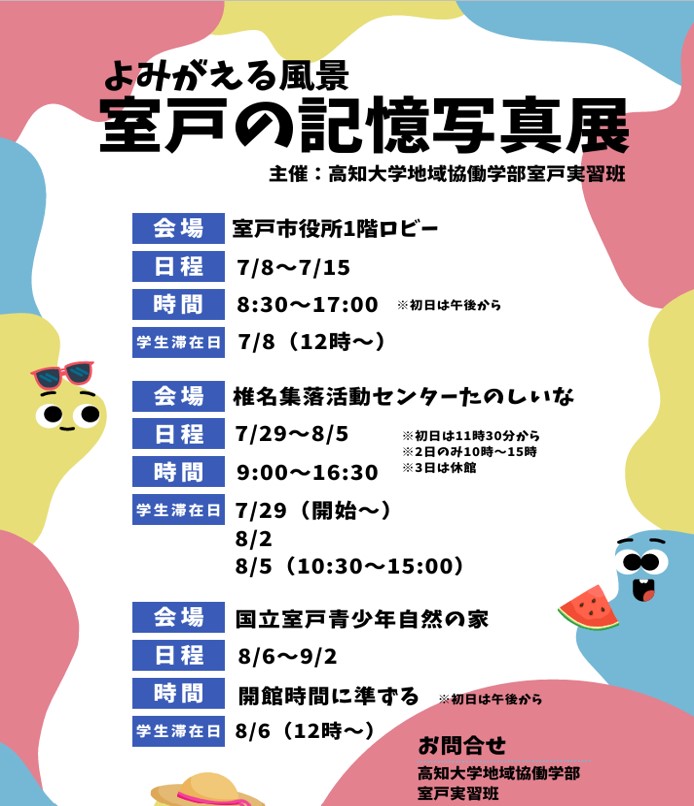

6月17日、室戸を主とした漁村のくらし実習班は、室戸市で7月~9月開催予定の巡回写真展に向けた準備を行いました。

地元の方々に写真とキャプション文案をご確認いただくとともに、地域の信仰や暮らしの知恵、漁の技術など貴重なお話を伺いました。

また、展示会場候補となる室戸青少年自然の家も視察し、地域探究活動との連携の可能性について意見交換を行いました。

地域の温かいご協力のもと、学生たちは「記憶をつなぐ展示」の実現に向けて準備を進めています。

——–

●一枚の写真に込められた思いを伺う

午前には、椎名集落活動センター「たのしいな」にお邪魔し、写真をご提供くださった久保さんに、写真展の全体像とキャプション文案を確認いただきました。

写真展に掲載する浄雲寺阿弥陀堂が浄土宗のお堂であることや、毎年7月に行なう施餓鬼会のこと、地域の信仰に関するイロハや、写真に映る方々のエピソードについて、じっくり教えていただきました。

お話を通して、地域の方それぞれが役割を持ち、世話役の方が多世代の交流を促したり、若い世代は先輩世代に揉まれることで地域の活気を生んだりして様子が、垣間見えるように思えました。と同時に、若い方に向ける先輩世代のまなざしに温かさや優しさを感じるのは、ご自身がかつてご経験なさったことを踏まえて恩送りをして下さっているのかも、と感じました。

●室戸青少年自然の家の取り組みを知る

お昼からは、展示会場の一つ室戸青少年自然の家にお邪魔し、次長の小原さんにご対応いただいて企画構想を聞いていただきました。

本日の説明に先立つお電話でのやりとりを踏まえ、室戸青少年自然の家を利用する方が必ず使用する(=入所オリエンテーションの会場である)お部屋を、会場候補として検討くださっていたそうです。案内していただいたのは、壁が有孔ボードになった広いプレイルーム。とてもありがたく思いました。

室戸青少年自然の家では、高校生を対象とした地域探求プログラムに取り組んで来られたそうです。そのため、現場に赴き地域を学ぶ本学部の実習活動に強い関心を示してくださり、高校生・大学生の交流や刺激を与え合う機会の構想や、ボランティア養成講座の取り組みに関する意見交流の機会にも恵まれました。たくさんの機会やお誘いをいただいたありがたさを噛みしめつつ、坂道を下りました。

●漁村の暮らしをインタビュー

15時半には再び「たのしいな」さんに伺い、写真を提供くださった安岡さん、小松さん、橋本さん、谷口さんに企画書をお渡ししキャプション文案をチェックいただきつつ、補足インタビューもさせていただきました。

大敷網により水揚げされたクジラの種類や水揚げの頻度(年に数えるほど、珍しいことだったとか!)、秋に行われる椎名地区の神祭を手順通りに並べたはずだが誤認がないか、六分儀の使用に関する説明や春ブリの水揚げを撮った写真の時代や場所について等々、いろいろなことを教えていただきました。

3年生の写真展企画をサポートする2年生も、漁村でくらす方々が海とどう付き合い対峙してきたのか、その積み重ねから紡ぎ出される知恵や技術にまつわるお話に、興味関心をくすぐられている様子でした。体調を崩して参加できなかった3年生をフォローするためにとったメモは、今後の自分たちの活動を考える上でのアイデアブックにもなりそうです。

キャプション文案のチェックや補足インタビューでは、「たのしいな」さんのお部屋を使わせていただきました。急いで戻ってきてお部屋を開けて下さったり、地域の方と学生に対し熱中症対策のお水のお心遣いをいただいたり…。温かいご対応へのありがたさを実感しつつ、室戸を後にしました。

教わったことをしっかり生かす写真展の実現に向け、まずは準備に邁進を、と奮起する時間となりました。お時間を割き、温かくご対応くださった地域のみなさまに、深く御礼申し上げます。