2020�N7���̋�

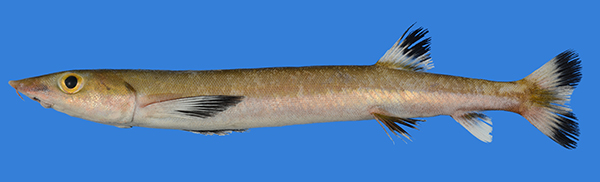

�N�}�C�^�`�E�I Monomitopus kumae Jordan and Hubbs, 1925�i�A�V���ڃA�V���ȁj �@

�@�A�V���ȋ��ށiOphidiidae�j�́C���ݐ��E�ł�4����50����265��C���{�ł�27��45�킪�m�F����Ă���C���E�̔M�т��牷�т܂ł̒��ԑт���[�C��܂ōL���������܂��i�����C2018�j�D�{�ȋ��ނ́C�w�h���\�h������Ŕ��h�ƂȂ���C����{��������C�w�h�N�����\�h�N�����O���ɂ���C�ʏ�w�h������\�h�����蒷���Ȃǂœ����t�����܂��iNielsen et al., 1999�j�D

�@�N�}�C�^�`�E�I�� Monomitopus Alcock, 1890�́C�A�V���ȃV�I�C�^�`�E�I���Ȃɑ����C���ݐ��E��14��i���ׂĂ��L���j���m�F����Ă��܂��iNelson et al., 2016�j�D�{�����ނ͎O��m�̔M�т��牷�тɕ��z���C���[200-1870���ɐ������܂��iCohen and Nielsen, 1978�j�D���{���ӂ���̓��G�o�N�}�C�^�`�E�I Monomitopus pallidus Smith and Radcliffe, 1913�ƃN�}�C�^�`�E�I Monomitopus kumae Jordan and Hubbs, 1925��2�킪����Ă��܂��i�{��, 2020�j�D�{�����ނ́C��a�������Ƃقړ��������Z���C���ҊW���̞���������ŋ����C�O�ҊW�����p���ɖ��Ă�2-3�{�̞�������C���ҍ���������1���т�����C��1�ҋ|�̔��B������������А���17-27�C���h�h�𐔂�26-33�C���h�h�𐔂�1�C���ō�����12-14�Ȃǂ̌`���ɂ��C���̃V�I�C�^�`�E�I���ȋ��ނƎ��ʂ���܂��iCohen and Nielsen, 1978�j�D�N�}�C�^�`�E�I��Jordan and Hubbs (1925) �ɂ���āC�_�ސ쌧�O��ō̏W���ꂽ�z���^�C�v�݂̂Ɋ�Â��ċL�ڂ���C���݂��̃z���^�C�v�͕č��t�B�[���h���R�j�����قɏ�������Ă��܂��D�ʐ^�̌̂́C1988�N5��24���ɓy���p�������̐��[700 m�ŁC�������ۂ̃g���[���Ԓ����ɂ���č̏W����܂����D�N�}�C�^�`�E�I�̓��G�o�N�}�C�^�`�E�I�Ɣ�r���āC���[���w�ʂ��猩��Ɗۂ��C���{�������т݂̂ŊO����債�Ȃ��C���h�h�𐔂�29-34�C�w�h�h�𐔂�96-104�C�\�h�h�𐔂�78-88�Ȃǂ̓���������܂��i���V�E�b��, 2013�j�D

�@�N�}�C�^�`�E�I�� ��Monomitopus �́u1�g�̎��̂悤�ȑ��v�Ƃ����Ӗ��ŁC�����炭1�̕��h�h�����w���Ǝv���܂��D�����Ď포�� kumae �́u�F����́v�Ƃ����Ӗ��ŁC����̓z���^�C�v�W�{�̍̏W�҂ł���،F�g�̂��Ƃ��w���Ă��܂��iJordan and Hubbs, 1925; ���V�E����, 2015�j�D�����ē����̃N�}�Ɏ��Ă��邩��Ƃ������R�ł͂���܂���D�،F�g�͐_�ސ쌧�O��ŋ��t�Ƃ��Ĉ炿�C�����͑��͘p�ʼn��ꋙ��������ƉE�ɏo��҂͂��Ȃ������Ƃ����Ă��܂��D1898�N��1���ɂ͎O��ՊC�������i��������w��w�@���w�n�����ȕ����ՊC�������j�̐����ȍ̏W�l�ƂȂ�C�������̌���������́u�F����v�̈��̂Őe���܂�Ă����悤�ł��D�܂��C�~�T�L�E�i�MScolecenchelys aoki�iJordan and Snyder, 1901�j�̊w���ɂ���������Ă���C���̑��̗l�X�ȊC�m�����̌����ɂ����ČF����Ȃ��ł͎������Ȃ������Ƃ����Ă��܂��iMisaki Marine Biological Station School of Science, the University of Tokyo�j�D �����ɗD�ꂽ�����҂����悤�Ƃ��C�����̍ޗ��������Ă͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��C�Ǝv�킳��܂����D�����W�{���ώ@���邤���ŁC�W�{�̍̏W����쐻�ɂ����Čg��������X�ւ̊��ӂ�Y��Ȃ��悤�ɂ��悤�Ǝv���܂��D

���p����

�����L���D2018�D�A�V���ȁD���V�O���i�ҁj, Pages 164�|165. ���w�ق̐}��Z�@���{���ފِ��k�Ȏʐ^�Əڂ�������D���w�فC�����D

Cohen, D. M. and J. G. Nielsen. 1978. Guide to the identification of genera of the fish order Ophidiiformes with a tentative classification of the order. NOAA Technical Report NMFS Circular (417): vii + 72pp.

Jordan, D. S. and C. L. Hubbs. 1925. Record of fishes obtained by David Starr Jordan in Japan, 1922. Memoirs of the Carnegie Museum vol. 10. v�|xii + 93�|346pp.

Jordan, D. S. and J. O. Snyder. 1901. A review of the apodal fishes or eels of Japan, with descriptions of nineteen new species. Proceedings of the United States National Museum vol. 23. xiii + 952pp.

���V�O���E�b��ÍW. 2013. �A�V����. ���V�O���i�ҁj, Pages 514�|524, 1877�|1880. ���{�Y���ތ��� �S��̓���. ��3��. ���C��w�o�ʼn�, �`��.

���V�O���E�����V�G�@2015�D�A�V����, Pages 113�|115 ���{�Y���ޑS��̊w���@�ꌹ�Ɖ���D ���C��w�o�ŕ��C�`��.

Nielsen, J. G., D. M. Cohen, D. F. Markle and C. R. Robins, eds. 1999. FAO Species catalogue. Volume 18. Ophidiiform Fishes of the World (Order Ophidiiformes). An annotated and illustrated catalogue of pearlfishes, cusk-eels, brotulas and other ophidiiform fishes known to data. FAO Fisheries Synopsis. No. 125. FAO, Rome. xii+178pp.

Nelson, J. S., T. C. Grande and M. V. H. Wilson. 2016. Fishes of the world. 5th ed. John Wiley and Sons, Hoboken. xli + 707pp.

Misaki Marine Biological Station School of Science, the University of Tokyo�D �O��ՊC�������̗��j�Fhttps://www.mmbs.s.u-tokyo.ac.jp/wp/�O��ՊC�������̗��j�i�Q��2020-07-06�j

�{���_�V. 2020. ���{�Y���ޑS��ژ^. ����܂łɋL�^���ꂽ���{�Y���ޑS��̌��݂̕W���a���Ɗw��. ��������w��������������, ������. 558pp.

�ʐ^�W�{�FBSKU 44788, 265 mm SL, 1988�N5��24��, �y���p������, ���[700 m.

�i�V�c�����j

2020�N6���̋�

�J�P�n�V�n�^Epinephelus radiatus (Day, 1868) (�X�Y�L�ڃn�^��)

�@�n�^��Serranidae�͐��E��75����560�킪�m���C���{�����34��153�킪����Ă��܂��iFricke et al., 2020; �{��, 2020; Nelson et al., 2016; ���\, 2013�j�D���̂����}�n�^��Epinephelus�͐��E��354���`��90�L���킪�m���C���{�����45�킪����Ă��܂��i�����ق�, 2015; Nakamura et al., 2018; ���\, 2013; ��ق�, 2020�j�D �}�n�^��Epinephelus��Bloch (1793)�ɂ����Epinephelus marginalis Bloch, 1793���^�C�v��Ƃ��Đݗ�����܂����D�{�����ނ́C�̂��L�����ȉ~�`�C�������W���̒���36-45%�C�̍��������Ɠ���������ȉ��ŕW���̒���27-43%�C�̕����̍���35-56%�C�w�h���ʏ�11����12-19����C�w�h�N�����ҊW��[���O�ɂ���C�\�h��3����7-10����C���h���ۂ݂�тђ������ł������C���h���ۂ݂�тт邱�ƂȂǂ������ł��iHeemstra and Randall, 1993�j�D

�@�J�P�n�V�n�^Epinephelus radiatus (Day, 1868)�͍ő�̒�70cm�قǂŁC�C���h�E�����m�ɍL�����z���C�̂��ȉ~�`�C�������W���̒���43-47%�C�̍����W���̒���33-38%�C�w�h���ʏ�11����13-15����ő�3�����L������C�\�h���ʏ�3����8����ő�2���Ƒ�3�����قړ��������ł���C���h���~�`�ɋ߂��`���悷��C�����[�ʂŌ��傫���C�̑��ɂ͒��H����̏ł����F�ɉ����ꂽ�W�F�т����邱�ƂȂǂ������ł��iCraig et al., 2011; Heemstra and Randall, 1993; Hata and Motomura, 2020�j�D �{��͓�������̃N�G E. bruneus Bloch, 1793��z�E�L�n�^E. morrhua (Valenciennes, 1883)�ƊԈႦ���邱�Ƃ�����܂����C�O�҂ł͑̑���6-7�{�̈ÐF���т�����̂̂ǂ��ɂ��ÐF���_���Ȃ��C��҂ł͑̑��Ɍʏ�̔��䂪����Ƃ����_�Ŏ��ʂł��܂��iCraig et al., 2011; ���\, 2013�j�D

�@�ʐ^�̂́C2020�N6��8���ɍ��m���������̍��ꋙ�`�ō̏W����܂����D���̓��́C�q���n�i�_�C��C�g���}�T�C�E�I�C�����q�Q�ȂǁC���i���������Ȃ�������g������Ă��܂����D "�ڂ����R���j���N�̎s�ꋛ��}��"(�ڂ����R���j���N, 2020)�ɂ��ƁC�{��͔��ɔ����ł͂��邪�C���ׂ͋H�ł���C���^�̂ł������C��^�ł͔��ɍ����ŁC�ȋ��ł����ʓI�ȉ��i�̋��ł͂Ȃ��Ƃ���Ă��܂��D2006�N��1�N�ԂɁC���d�R�C��̉��݈�ɂ����āC�����n�^�Ȃ̃X�W�A��Plectropomus leopardus (Lacepe`de, 1802)��11,681�́C�i�~�n�^Epinephelus ongus (Bloch, 1790)��32,518�̋��l����Ă���̂ɑ��C�{���57�̂������l����Ă��炸�i���c, 2007�j�C�����ł��闝�R�����@����܂��D�������ɔ����Ƃ̂��ƂȂ̂ŁC������������@�����C����H�ׂĂ݂Ă��������D

���p����

Craig, M. T., Y. J. Sadovy de Mitcheson and P. C. Heemstra, eds. 2011. Groupers of the World: A Field and Market Guide. NISC, Grahamstown, xix+356 pp.

Day, F. 1867�DOn some new or imperfectly known fishes of India. Proceedings of the Zoological Society of London 1867 (pt 3): 699-707.

Fricke, R., W. N. Eschmeyer and R. Van der Laan. 2020. Catalog of fishes: genera, species, reference: http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp. Electronic version accessed 18. June.

�������i�E���R�^�R���E���� �Y�E�{���_�V. 2015. �� �{ �� �� �� �� �n �^ �� �� �� �L �e �� �n �^ Epinephelus bleekeri �̋L�^�ƕ��z��. �^�N�T ���{�������ފw�, 39: 40�|46.

Hata, H., and H. Motomura. 2020 First records of two species of groupers (Perciformes: Serranidae), Epinephelus morrhua and Epinephelus radiatus, from the Tokara Islands, northern part of the Ryukyu Islands, Japan. Nature of Kagoshima 46: 573-579.

Heemstra, P.C. and J. E. Randall. 1993. FAO species catalogue Vol. 16. Groupers of the world (family Serranidae, subfamily Epinephelinae): an annotated and illustrated catalogue of the groupers, rockcod, hind, coral groupers, and lyretail species known to date. FAO Fisheries Synopsis, Rome, 16 (125), 1-382.

�{���_�V. 2020. ���{�Y���ޑS��ژ^ ����܂łɋL�^���ꂽ���{�Y���ޑS��̌��݂̕W���a���Ɗw��. ��������w��������������. ������.: 73-80.

Nakamura, J., M. Takayama, J. Worthington Wilmer, J. W. Johnson and H. Motomura. 2018. First Japanese record of the Speckled Grouper Epinephelus magniscuttis (Perciformes: Serranidae) from the Osumi Islands. Species Diversity, 23: 225-228.

Nelson, J. S., T. C. Grande and M. V. H. Wilson. 2016. Fishes of the world. 5th ed. John Wiley and Sons, Hoboken. xli + 707pp.

���c �i. 2007. ���d�R�C��ɂ������v���ݐ����ނ̋��l��(���d�R�C�掑���Ǘ��^���Ɛ��i����). ���ꌧ ���Y�C�m�Z���^�[���ƕ�, 69: 189-196.

���\ �G. 2013. �n�^��. pp. 757�|802, 1960-1971.���V�O ��(��)�C���{�Y���ތ��� �S��̓���C��O�ŁD���C��w�o�ʼn�C�`��.

��ؗI���E�����L���E�{���_�V�E���\ �G�E��������. 2020. ���m������ѓ�V�i�C�암���瓾��ꂽ�n�^�� Epinephelus cragi �X�~�c�L�A�I�n�^�i�V�́j�̋L�^����уA�I�n�^���h�L�ɓK�p���ׂ��w���̍Č���. ���{���ފw�G��, 67 (1): 31-40.

�ʐ^�W�{: BSKU 127839, 120.2mm SL, ���m�������S���������ꋙ�`, 2020�N6��8��, �̏W�E�ʐ^�B�e: ���T���E�K���Y�D

�i�K ���Y�j

2020�N5���̋�

�S���Y�CPlotosus japonicus Yoshino and Kishimoto, 2008 (�i�}�Y�ڃS���Y�C��)

�@�S���Y�C�� Plotosidae �̓C���h�m�Ɛ������m�i���{����I�[�X�g�����A�E�t�B�W�[�܂Łj�ɍL�����z���C10��42��ō\�������O���[�v�ł��iNelson et al., 2016; Fricke et al., 2020�j�D���̂����̖����I�[�X�g�����A�ƃj���[�M�j�A�̒W����ɁC�c��̓C���h�m�|�������m�̉��݁i���X�قڒW���̉͌���ɐN������j�ɐ������܂� (Ferraris, 1999; Nelson et al., 2016)�D�{�ȋ��ނ͕W���̒�10-30cm���x�̏��^�E���^�킪�����ł����C�ő�T�C�Y��100cm����Plotosus albilabris Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1840��Plotosus canius Hamilton, 1822�Ȃǂ̑�^������݂��܂��iFerraris, 1999�j�D�{�ȂɊ܂܂��S���Y�C��Plotosus Lacepe`de, 1803�͐��E�ł�9�킪�C���{�ł̓~�i�~�S���Y�CPlotosus lineatus (Thunberg, 1787)�ƃS���Y�CPlotosus japonicus Yoshino and Kishimoto, 2008��2�킪�m���Ă��܂��i�גJ, 2013; Nelson et al., 2016�j�D

�@�S���Y�C������咼��ɉ��ނ�r�o����@�\��L�������ˋN�idendritic organ�j�������ƁC�w�h�N�_�ɂ�����̍����W���̒���15%�ȏ�ł��邱�ƁC���E���Җ����������C�������������邱�ƁC4�̐G颂������ƁC���O�Ƀ��[�u��܂��̓q�Q��̕t�������������ƁC�O�@�E�̊J�����O���Ɍ����ď�O�̔w���Ɉʒu���邱�ƁC�O��{���Ɏ������邱�ƂȂǂ��瓯�ȑ����Ǝ��ʂł��܂��i�ݖ{�C1997�GFerraris, 1999; Ng and Sparks, 2002; Murdy and Ferraris, 2006�j�D ����܂œ��{�Y�S���Y�C�ȋ��ނ̓C���h�|�������m�ɍL�����z����P. lineatus [���邢��Plotosus anguillaris (Bloch, 1794)] ��1��݂̂Ƃ���C�����̊w���ɑ��ĕW���a���g�S���Y�C�h���g���Ă��܂����i�Ⴆ�C�v�c�ق��C1975�G�ݖ{�C1997�GHosoya, 2002�j�D�������CYoshino and Kishimoto (2008) �͖k�������m�œ���ꂽ�{����223�W�{�����C���{�Y�́g�S���Y�C�h���`�ԓI�ɈقȂ�2��ɕ��ނł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����F�C���h�m�|�������m�ɍL�����z���C���{�ł͂����ɗ����i�H�ɓ�����j�ɐ�������P. lineatus�iP. anguillaris �� P. lineatus�̐V�Q�V�m�j���j�Ɠ��{���ӂɂ̂ݕ��z���C�����ɖ{�B�Ƌ�B�i�H�ɗ����j�̂��镁�ʎ�ŁC�V��L�ڂ��ꂽ P. japonicus�ł��DYoshino and Kishimoto (2008) �͕W���a���g�S���Y�C�h�� P. japonicus�ɗ^���C�]���g�S���Y�C�h�Ƃ���Ă���P. lineatus�ɑ���W���a���ɂ��Ă͌��y�����CP. lineatus�͖�1�N�Ԃɂ킽��W���a�����Ȃ���Ԃł����D�����ė��N�ɁC�ݖ{�E�g��i2009�j�͂��̕��z��������CP. lineatus�ɑ��ĐV�W���a���g�~�i�~�S���Y�C�h��^���܂����D�S���Y�C�ƃ~�i�~�S���Y�C�́C���틤�ɑ̑���2-3�{�̉��F�i�������͔��F�j�c��������C���̂����̏��Ȃ��Ƃ�2�{���������ʂɂ܂ŐL�т邱�Ƃ��瓯������Ɩ��ĂɎ��ʂł��܂��D����ɁC�S���Y�C�̓~�i�~�S���Y�C�Ƃ��\�h�h�𐔂Ƒ̔w�����h�h�� [dorsal procurrent caudal fin; ��2�w�h�̂悤�Ɍ�����h�̂��ƂŁC���̕h�ɂ͒S�h�����Ȃ����Ƃ���\����͔��h�ł���C�{�����ނ̔��h�͔w�h����܂őO�i���Ă��邱�ƂɂȂ�܂� (���c�C1990)] �̍��v��142-174 (vs. �~�i�~�S���Y�C�ł�163-196)�C�����А���20-26�ivs. 25-31�j�C�Ғō�����48-53 (vs. 52-56)�Cdendritic organ�̊��㕔�ɂ�����Ђ�1��������1���ivs. �W���̒�100 mm�ȏ�̌̂ł͔��Ђ��Ȃ��j�ł��邱�ƂȂǂ��环�ʂł��܂��iYoshino and Kishimoto, 2008�G�גJ, 2013�j�D��L���܂ޗ���̂�����̎��ʌ`���͕W�{���쐬���Ȃ���Ίm�F�ł����C���Ԏʐ^��̂ŗ�����������邱�Ƃ͎���̋ƂƂ�����ł��傤�i�ݖ{�E�g��C2009�G�{���C2015�j�D

�@�ʐ^�͍̂��m��w����Ԃ�20�`30�����ōs����t�싙�`�Ŗ�ɒނ�グ���܂����D�t�싙�`�ł̓J�^�N�`�C���V�C�E�����C���V�C�}�C���V�̒t���i���m�ł͂������g�ǂ�߁h�ƌĂԁj��ΏۂƂ���V���X�p�b�`�ԋ�������ɍs���Ă��܂��D�ߋ��ɖ{�������̃����o�[�ŏt�싙�`���̋��ޑ��������s�����Ƃ���C�t�싙�`���ł�97��̋��ނ��m�F����C���̂����S���Y�C�͒ʔN�ώ@����܂����i�����ق��C2017�j�D�S���Y�C�͎h�ŋ��Ƃ��ėL���ŁC�w�h���Ƌ��h���̌v3�{�̞��ɓōזE��L���C����ɖ{��͔S�t�ɂ��ł��܂܂�Ă��܂��i�{���C2015�j�D�{��Ɏh���ꂽ�ꍇ�C�h���ꂽ��������h�ł����łȂ��C�S�t�ł����荞�ނƍl�����C�ʏ�͎h���ꂽ�����͐Ԃ���ꂠ����C�������ɂ݂����x�ł����C�������ӂ̍זE������Ƃ����d�ǂ̏ꍇ������Ă��܂��i�{���C2015�j�D����Ȋ댯�ȃS���Y�C�ł����C���͒m��l���m������������ł��D�{��͓Ş��ƔS�t����菜���������ŁC���X�`�C�V�Ղ��ς��ȂǂŐH����C����ɒ��茧�ł͂����߂�̏�ɊÐh���_�炩���Ȃ�܂Ŏύ��܂ꂽ�{����悹���g�S���Y�C�����߂�h�Ƃ������������邻���ł��i�R���C2016�j�D���͖{��̎ς���H�ׂ����Ƃ�����܂����C������炪���ɔ��������C�܂��H�ׂ����Ǝv�����i�ł����D�@�����C����H�ׂĂ݂Ă��������D

�Q�l����

Ferraris, C. 1999. Plotosidae. Pages 1880-1883 in K. E. Carpenter and V. H. Niem, eds. FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the western central Pacific. Volume 3. Batoid fishes, chimaeras and bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). FAO, Rome.

Fricke, R., W. N. Eschmeyer, and J. D. Fong, 2020. Eschmyer's Catalog of Fishes: species by family/subfamily. http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp.�i�Q�� 2020-03-015�j�D

���c���F�D2018�D�S���Y�C�ȁD���V�O���i�ҁj�Cp. 121�D���w�ق̐}��Z ���{���ފِ��k�Ȏʐ^�Əڂ�������D���w�فC�����D

���c ���D1990�D���ޔ������i�̔�r�`�Ԑ}���D���C��w�o�ʼn�C�����Dxiv + 897 pp.

�ݖ{�_�a�D1997�D�S���Y�C�ȁD�������E�M�v�i�ҁjp. 95�C�R�k�J���[���ӓ��{�̊C�����D�R�ƌk�J�ЁC�����D

�ݖ{�_�a�E�g��N�v�D2009�D���{�Y�S���Y�C�ƃ~�i�~�S���Y�C�i�V�́j�Ɋւ���NjL�D���ފw�G���C56�F78-80�D

Hosoya, K. 2002. Plotosidae. Pages 282, 1469�|1470 in T. Nakabo, ed. Fishes of Japan with pictorial keys to the species, English edition. Tokai University Press, Tokyo.

�גJ�a�C�D2013�D�S���Y�C�ȁD���V�O���i�ҁj�Cpp. 341, 1825�|1826�D���{�Y���ތ����S��̓���D��3�ŁD���C��w�o�ʼn�C�`��D

�v�c ��E�r�ꒉ��E�g��N�v�D1975�D���ސ}�� ����{�̉����D���C��w�o�ʼn�C�����D379 pp.

���������E������́E�����^���E�����C�l�E�R�{�ˑ� �� �K�T�E�R�� ���E�����L���E���X�ؖM�v�D2017�D���m�����m�s�t�싙�`���ō̏W���ꂽ���ށDNature of Kagoshima, 44�F47-71�D

�{���_�V�D2015�D���ŋ��̕��ނƐ��ԁD���Y�[��E�����T��i�ҁj�Cpp. 195-217. �ŋ��̎��R�j�\�ł̓��ǂ��D�k�C����w�o�ʼn�C�D�y�D

Murdy, E. O. and C. J. Ferraris, Jr. 2006. A revision of the marine eel-tailed catfish genus Euristhmus (Teleostei: Siluriformes: Plotosidae). Beagle Rec. Mus. Art Galleries North. Territ., 22: 77-90.

Ng, H. H. and J. S. Sparks. 2002. Plotosus fisadoha, a new species of marine catfish (Teleostei: Siluriformes: Plotosidae) from Madagascar. Proc. Biol. Soc. Wash., 115: 564�|569.

Nelson, J. S., T. C. Grande and M. V. H. Wilson. 2016. Fishes of the world. 5th edition. John Wiley and Sons, Hoboken. xli + 707 pp.

������Y�D���ޞ��ł̐���Ɖ��w�\���D���Y�[��E�����T��i�ҁj�Cpp. 219-263. �ŋ��̎��R�j�\�ł̓��ǂ��D�k�C����w�o�ʼn�C�D�y�D

�R���֎q�D2016�D�O���o�[�}�� �S���Y�C�D�����w�L�� Choho�C54�F19-20�D

Yoshino, T. and H. Kishimoto. 2008. Plotosus japonicus, a new eeltail catfish (Siluriformes: Plotosidae) from Japan. Bull. Natl. Mus. Nat. Sci., Ser. A, Suppl., (2): 1-11.

�ʐ^�W�{: BSKU 127110�C199 mm SL�C2019�N11��7���C���m�����m�s�t�싙�`�C�ނ�D�̏W�E�ʐ^�B�e�F������́D

�i������́j

2020�N4���̋�

2020�N2���̋�

2020�N1���̋� �@�L�����_�C�ڃC�b�g�E�_�C�� (Holocentridae) �͎O��m�̔M�сE���M�ш�ɐ�����, ���E�ł�2����8����80�킪, ���{�ł�2����6��40�킪�m���Ă��܂� (Nelson et al., 2016; ���}, 2018). �{�ȋ��ނ͑傫�ȓ����ɋ�������������Ȟ��̂��郊���L�N�`�X�� (rhynchichthys stage) �Ə̂������قȗc���`�Ԃ�����, �ȃ��x���ł͗e�ՂɎ��ʂ��邱�Ƃ��ł��܂� (�����E���R, 2014; ���}, 2018). �Q�l���� �ʐ^�W�{: BSKU 125027, 151.2 mm SL, ���m�����m�s��������`, ���J��, 2018�N11��17��. |

|

|